一方、水族館側が一番重視している点は、おそらくこれ。いくら水族館スタッフがプロの飼育屋だとはいっても、人間がつくれる環境には限界があるし、餌も用意できるものは限られている。

例えば、人気のオオグソクムシは、餌は比較的なんでも食うし、深海生物の割には低水温を要求するわけでもないので、多くの水族館にいる。

ほかにも、すぐに人の与える餌に慣れる魚やタコ(ただし、後者は水質変化には弱い)、そしてなんでも食べるヒトデやイソギンチャクなんかは、飼育しやすい生物に入る。

また、相手は生物である以上、当然各々に寿命というものがある。寿命が長い生物のほうが交換の頻度が減るので、水族館にはありがたい。

いくら世間で有名でも、ジンベエザメやマンタを展示できる水族館は少ない。それこそ、沖縄美ら海水族館(沖縄県)や海遊館(大阪府)のような巨大な水槽を持っているところでもなければ、スペース的に無理である(*)。

かといって、いくら有名な生物でも、ミジンコやアメーバが展示に堪えるわけがない。肉眼ではほとんど形が見えず、顕微鏡を置いておかなければならないからだ。

同様の理由で、ほとんどの生き物の子どもの頃も、展示には向かない。

つまるところ、大きすぎず、かといって小さすぎない生物が展示に向くといえるだろう。

水族館にとって飼いやすいのは?

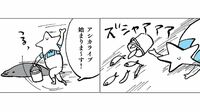

回遊魚と称される魚がいる。ときに「青魚」なんて呼ばれるこいつらは、得てして泳ぎ回るために広いスペースがいる。泳いでいないと呼吸ができなくて死ぬからだ。つまり、十分に泳ぎ回れる空間が必須なのである。

最たる例が「本マグロ」と呼ばれるクロマグロであり、2200トンのドーナツ型水槽を持ち、数十匹のマグロの回遊が有名な葛西臨海水族園(東京都)の独擅場だ(*)。

*ここに挙げた沖縄美ら海水族館(黒潮の海)、海遊館(太平洋水槽)、葛西臨海水族園(大洋の航海者 マグロ)は、日本の水族館において、魚類飼育水槽の水量トップ3をそのまま占めている。こんな特殊な水槽を持っていなければ、飼えない魚もいるってことだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら