《北斎が描いた蔦屋》暴力的なまでの画力を誇る“画狂”葛飾北斎と蔦屋重三郎の通説を覆す関係とは

それはさておき『東遊』には耕書堂はどのように描かれているのでしょうか。

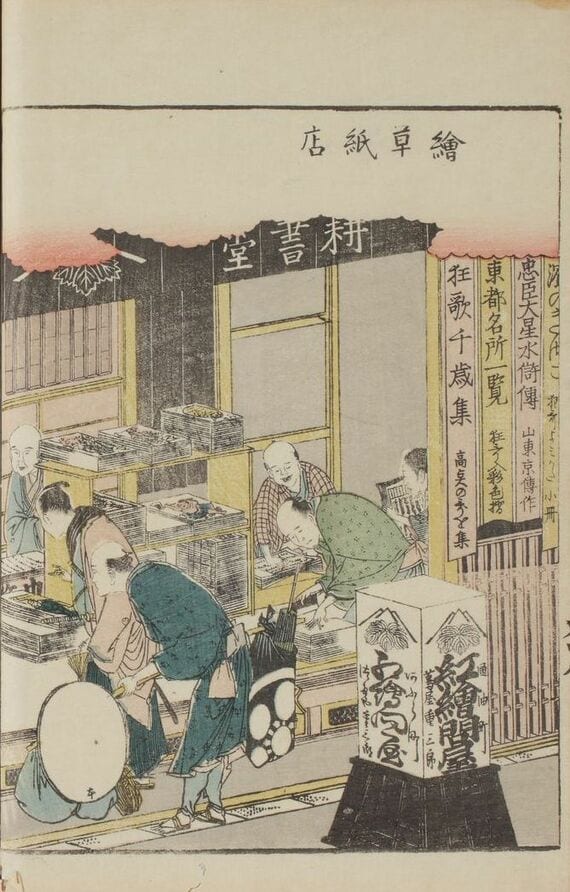

北斎が描いた日本橋「耕書堂」

まず店頭には行燈型の置き看板があり、そこには「通油町 蔦屋重三郎」「紅絵問屋」と書かれています。通油町とは日本橋にあり、重三郎が店を構えた場所です。紅絵というのは錦絵のことですので「紅絵問屋」というのは錦絵を販売する店という意味のこと。

行燈型の置き看板には「富士山型に蔦の葉」の蔦屋の版元印も描かれています。店には暖簾も掛かっており、そこには「耕書堂」の文字と蔦屋の版元印が描かれています。店の入り口には複数の板が掛かっており、そこには山東京伝の著作や狂歌本の宣伝がなされています。

店中に目を向けると、棚の中には平積みにされた浮世絵版画が置かれており、そのうちの1つには斧を振り上げた少年の絵が。これは金太郎の絵とも考えられます。店に来た客も描かれており、お付きの者を従え、刀を差した武士の姿も。

お付きの者はさまざまな荷物を持っていますので、武士は旅の途中にでも耕書堂に立ち寄ったのでしょうか。その武士はどの浮世絵を買おうか迷っているようです。

武士の正面には、坊主頭の人間が少し笑みをたたえ控えています。これは客ではなく、店側の人間でしょう。

店の人間は他に3人描かれていますが、この人物が最も年配に見えます(3人は製本作業をしているようです)。耕書堂の主人のようにも見えますが、誰だかわかりません。

蔦屋重三郎(初代)は絵が描かれる2年前に亡くなっているので、重三郎ではありません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら