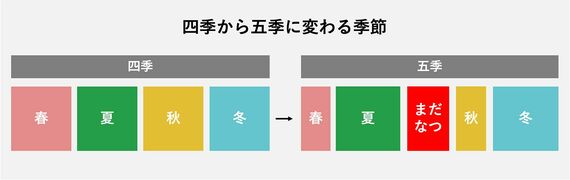

もはや四季ではなく「五季」の日本。《猛暑》が変えるビジネスと働き方を考える。毎日の「通勤」にも大きなリスク!

そこで2024年、三陽商会は画期的な決断を下した。従来の四季制から五季制への転換である。具体的な区分は以下の通りだ。

・初夏・盛夏:5〜7月(3カ月)

・猛暑:8〜9月(2カ月)

・秋:10〜11月(2カ月)

・冬:12〜2月(3カ月)

注目すべきは「猛暑」という新たな季節を設定したことだ。8〜9月を独立した季節として扱うのだ。私はこの考え方を強く支持する。「現実」を正しく見て、戦略を練り直しているからだ。

結果、同社は従来8月から秋物販売に切り替えていたのを改め、猛暑期も夏物販売を継続。2024年の夏商戦は夏向けジャケット、セットアップアイテム強化が奏功し、6-8月の売り上げが前年比103%となった。2025年も暑い夏の長期化を見据え、6-8月の生産数を前年比12%増と強化したという。

猛暑がもたらす新たなビジネスチャンス

五季制の影響は、アパレル業界にとどまらない。さまざまな業界が独自に季節を設定し、新たなビジネスチャンスを生んでいる。

(2)建築業界の猛暑対応住宅

(3)観光業界の避暑ビジネス

それでは、一つひとつ解説していこう。

(1)食品業界の「まだなつ」戦略

味の素は2025年、「五季そうさまプロジェクト」を発足させた。9〜10月上旬の「まだ暑い時期」を「まだなつ」と命名。この時期特有の食欲減退に対応する新レシピを提案している。

暦の上では秋でも、実際は夏のような暑さ。秋食材を暑い日でも食べやすく調理する工夫が求められているのだ。

(2)建築業界の“猛暑対応”住宅

住宅メーカーの中にも「五季」という表現を使い、商品ラインナップを拡充させている企業がある。

都市部でも遮熱塗装やグリーンカーテン設置など、猛暑対策が標準装備される住宅が増えている。断熱材や通風システムの需要も急増。「快適な家」ではなく「熱中症にならない家」「死なせない家」をキャッチフレーズにする住宅メーカーも登場している。

(3)観光業界の避暑ビジネス

いこーよ総研が2024年に実施したアンケートでは、最近1~2年など酷暑が顕著になってきてからの夏のお出かけの仕方や行き先に変化はあるかを尋ねている。

その結果、「変化がある」と回答した人が6割以上にも及んだ。屋内施設に行く(69%)、日陰のある屋外スポットを選ぶ(51%)、涼しい高原へ行く(43%)という傾向が顕著だ。特に子どもを遊ばせる場所としては、都市型の屋内遊戯施設が人気のようだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら