「amazonはシンプル」「楽天は読み応え重視」EC市場攻略のために知っておくべき各社の営業戦略からUI設計を《元トップセールス社員が伝授》

一方で楽天市場は、アプローチがまったく異なります。構成比から申しますと、検索が35%、広告が35%、アフィリエイトが20%です。検索比率はAmazonよりも下がるぶん、広告とアフィリエイトの比率が高くなる構成です。

楽天市場で商品を購入した経験がある方はわかると思いますが、ある店舗で買い物をすると翌日(あるいは当日)から、登録したメールアドレスにメルマガが大量に届きはじめます。

つまり販売店が広告をたくさん出し、購入歴のあるお客様に対してメルマガを配信することでリピーターにつなげていく戦略です。

逆に、「Amazonってメルマガはできないのか?」という疑問が湧いてくると思いますが、お客様へのメルマガは禁止されています。その代わり、Amazon側がお客様に対して最適な商品をレコメンドするメールを自動送信する仕組みが整っています。

カスタマージャーニーでは、Amazonは「検索」重視。楽天市場は「広告」重視の違いがあります。

Amazonの収益モデルは、成果報酬型

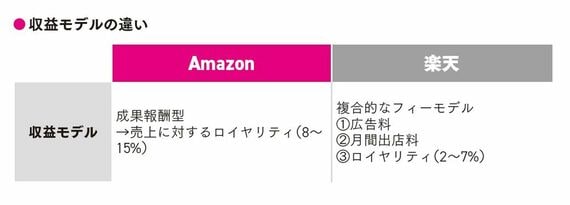

次に、Amazonと楽天それぞれの収益モデルを知っておく必要があります。

なぜ出店側が、プラットフォームの収益モデルを把握しなければならないのか―。要は、営業担当者に対して「なにをすれば喜ばれるのか」というツボを押さえるためです。つまり「どうすれば彼らが儲かるのか」という視点で、Amazonと楽天のビジネスモデルを理解しておかなければなりません。

それをまとめたのが次の図です。

Amazonは基本的に成果報酬型(ロイヤリティ)です。

おおよそ8~15%の手数料をAmazonに支払う仕組みになっています。1万円の商品を売れば、800~1500円の手数料を支払うイメージです。

売上に対するロイヤリティは上記のままですが、広告収益も実際には大きいです。ただし、ほとんどの広告が成果報酬型広告、たとえば検索連動広告はクリックされたときにのみ広告収益が発生するといった意味で、総じて成果報酬ということです。

一方で、楽天市場の場合は広告に関してクリック連動の広告もありますが、バナーを営業担当が売るような形の固定報酬もあります。そのため表現は「固定収入に軸足がある」程度に留めておきます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら