さきほど触れた「道の駅 かつらぎ西」がある京奈和道は、文字通り京都~奈良~和歌山を結ぶ道路だ。

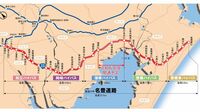

和歌山JCTで阪和道と分かれた京奈和道は、紀の川とJR和歌山線沿いに東に向かい、県境を越えて奈良県の橿原高田ICまで開通、工事中の短い区間を経て橿原北ICから北上して西名阪道に接続する。

ここまで来れば、今度は自動車専用道の名阪国道で、三重県の亀山まで走ることができる。

そう、ここは伊勢道の起点でもあり、紀伊半島1周の東の入り口でもある。つまり、あと少しで自動車専用道も含め「高速道路だけで紀伊半島を完全に1周できる」ようになる。

熊野古道での聖地巡礼

紀伊半島は、山深い不便な土地柄ではあるが、平安時代には京都に住まう皇族や貴族が頻繁に熊野を訪れるほど人気の巡礼地であった。この巡礼は、一般の庶民にも広まり、「蟻の熊野詣」という言葉も生まれている。

自動車も鉄道もない時代に、京都などから数十日をかけて人々が押し寄せたことを考えると、「鉄道は3時間もかかって不便だ」などという現代とは隔世の感がある。

彼らが参詣のために歩いた道は熊野古道と呼ばれ、2004年には「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録された。

そして、令和のいま、熊野古道は実に多くの外国人観光客で溢れている。

ハイキングのような軽装で厳しい山道を歩く彼らの姿を見て、高速道路の開通という「文明」を待ちわびる私たちと、歩くことで聖地巡礼を追体験できる彼らとの、ある種のギャップの意味を考えさせられる紀伊半島の現代の姿であった。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら