建設業で若者が職人になりたがらない根本原因 仕事量で給与が変動する不安定な給与形態

全国建設労働組合総連合(全建総連)では、毎年、賃金調査を行っており、2023年調査では約10万人から回答を得た。「若手経営者を中心に月給制を導入する企業は増えてきているが、まだ全体の4割。2009年のリーマンショックで建設需要が激減したときに36万~37万人に減った一人親方も、その後は増える傾向にあり、2023年には63万人に達している(技能者全体で304万人)」(長谷部康幸・賃金対策部長)。まだ全体の6割が日給月給制というのが実態だ。

一人親方=一人事業主と言えば聞こえはいいが、要はフリーランスの技能労働者である。常用雇用でも仕事量で給与が変動するのは非正規雇用のパート・アルバイトと同じだ。実力が付いて稼げるようになって独立するのであれば日給月給制でもいいかもしれないが、結婚し子育てできる生活基盤を整えなければならない若い頃から非正規雇用のような処遇では、国主導でいくら労務費の確保を図っても、若者の入職者を増やすのは難しいのではないか。

高度経済成長期に現在の労働慣行が定着か

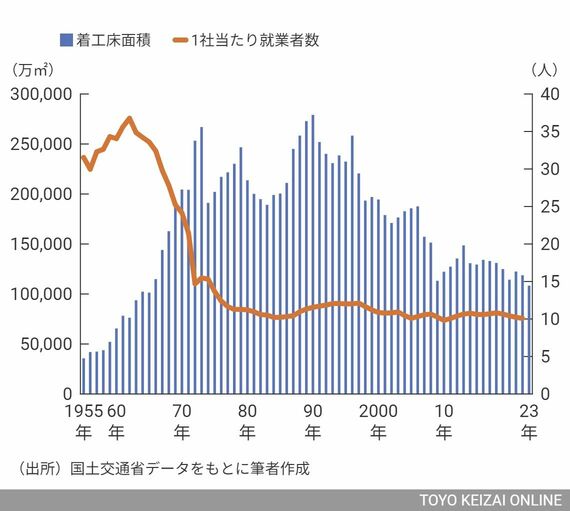

建設業界で、こうした労働慣行が定着したのは1960年代の高度経済成長期と考えられる。戦後復興で建築着工床面積は急激に増え、1964年度に年1万haに達したあと、わずか6年後の1970年度には年2万haを突破した。短期間に着工床面積を倍増できたのは、手間請負で受注量に合わせて容易に労働力を調達できるようになったからだろう。

それを裏付けるのが、建設許可業者1社あたりの建設就業者数の推移を表したグラフだ。

一般的に企業が事業規模を拡大し市場の寡占化が進むと、1社当たりの雇用者数は増えていくはずである。ゼネコンなどの元請け事業者も、かつては技能労働者を直接雇用していた時代もあったと聞くが、1960年代半ばから1社あたりの就業者数は急激に減少。元請け事業者は自ら技能労働者を抱えず、建設工事の受注量に応じて外部から労働力を調達する体制にシフトした。それによって建設業の重層下請け構造が形成されてきた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら