これは「企業の本質」でもある。

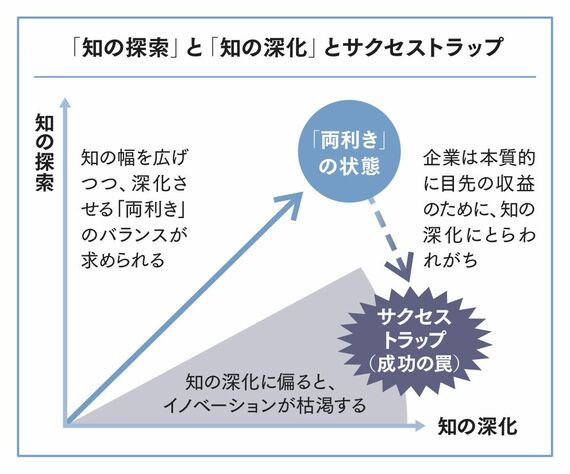

企業が「知の深化」に偏ってしまう3つの理由

第一に、人や組織の認知にはそもそも限界があり、「目の前の知」を見てしまいがちだ。

第二に、「探索」は時間やコストがかかる。自分の認知を超えて遠くを幅広く見るのは、時間も、人も、余分なお金もかかる。

第三に、「知の探索」は遠くの知を組み合わせてみることだから、失敗も多くなる。結果、効率性を重視したい企業にとって、「探索」は無駄に見えてしまうのだ。

いま日本の伝統的な大手、中堅企業の多くでイノベーションが足りないと言われる。

そうなのであれば、経営学的にはその理由は明快なのだ。

多くの日本企業が、「知の深化」だけに偏りがちなのである。

では、どうすれば、企業はこの傾向を脱して「知の探索」を続けられるのだろうか?

無料会員登録はこちら

ログインはこちら