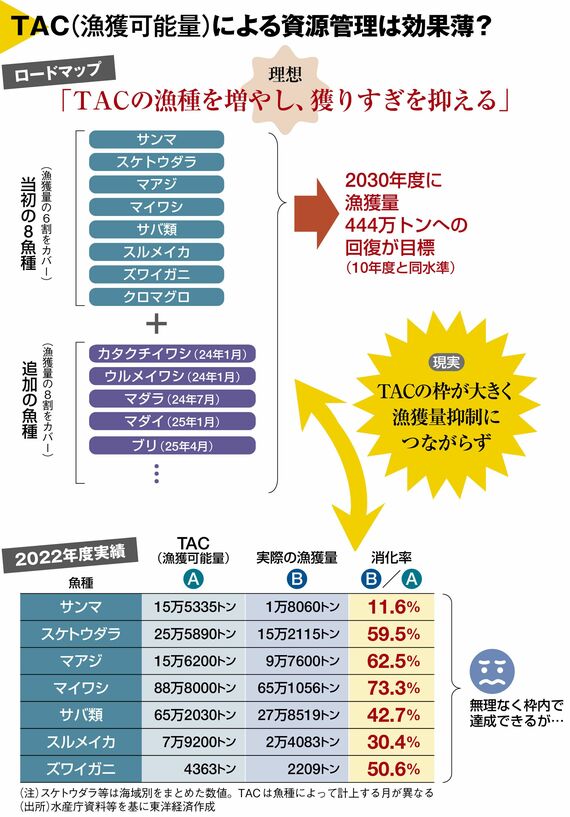

ただし、実績を見る限り、TACのハードルはかなり甘い。

枠を高めに設定することで、漁獲を抑えなくても悠々と守れてしまっている(途中で増枠するケースもある)。実際の漁獲量をTAC(漁獲可能量)で割ったのが”消化率”だが、どの魚種も無理なく、TACの枠内で消化できている=達成できているのが実情である。獲りすぎは抑えられていない。

TACにIQ導入でより管理を厳しく

日本の場合は漁業者の存在も無視できないだろう。漁師は「大漁」をよしとする文化で、もちろん目の前の生活もあり、“獲れるのに獲らない”という考えにはなじみにくい。現実には国による公的規制と民による自主規制を組み合わせた資源管理になっている。

それも2018年には漁業法が改正(2020年施行)。2020年から改正漁業法に基づくTAC管理も始まった。日本も遅ればせながら、TACの魚種について、25年4月までに5業種ほどが追加される予定。また2021年からは改正漁業法に基づく、「IQ」(個別割当方式)による管理も順次スタートした。IQ導入によって、漁業者や漁船ごとに枠を細かく配分したりと、より厳しく管理する方向へと傾きつつある。

そうした施策を行い、政府は2030年度に漁獲量を444万トン(2010年度と同水準)へ回復させることが、現時点での公式な目標だ。

われわれはいつまで魚を食べ続けられるのか。東京海洋大学の勝川俊雄准教授は「日本の漁獲量は2050年にほぼゼロになるペースで減っている」と警鐘を鳴らす。持続性ある漁業の確立に向けて、今から本気になって取り組まなければ、日本の漁業の復活はない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら