壮絶!トヨタの「片づけ」はここまでやる 職場環境をカイゼンすると"成果"が変わる

次に、保管ルールは、「どこに(定位置)」「何を(定品)」「どれだけ(定量)」の三定(さんてい)を決めます。そして、決めたルールを守ってもらうために、使用者にとって使いやすいルール、守りやすいルールである必要があります。つまり、物を保管しやすい場所、シンプルで見えやすい明示内容にするのです。

それではここからは、具体的な明示方法をご紹介します。ポイントは、意識的に見ようとしなくても、自然に目に飛び込んでくる状態にすること。保管場所に保管物の内容を明示するのは最もシンプルな手法ですが、以下のような工夫も有効です。

1つ目は、線を引くこと。保管場所の明示だけでなく、物を積み上げて保管する場合にはその上限を示すこともできます。トヨタでは正常と異常をわける「基準」が非常に重視されており、それを明示する手段として線は頻繁に活用されています。

写真左:区画線があれば、子どもでも自然に靴をきちんと並べる(写真①) 、写真右:保管物の名称だけでなく、写真・イラストがあるとわかりやすい(写真②)

例えば、製造現場では作業者が歩いてよい場所には線が引かれており、危険区域と安全区域が明示されています。あるいは、現場に掲示してあるグラフには基準となる位置に線が引かれており、現在の数値が正常か異常化を容易に判断できるようになっています。(写真①)

2つ目は、姿置き。物の形を影のように保管場所に描くことを言います。その物の有無が一目で判断できることに加えて、元に戻す際にも間違いなく戻すことができます。もし姿置きが難しいようなら、保管物の写真を添付する、あるいは、ビニールテープに保管物の名称を記載して貼っておくだけでも有効です。(写真②)

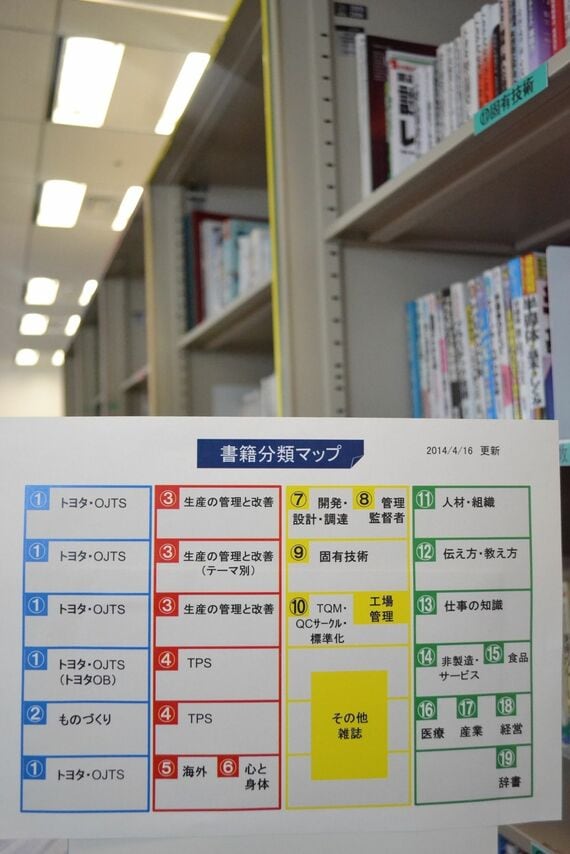

全体像が一目で把握できる(写真③)

3つ目は、マップ図です。少量多品種の物を保管する場合には、個々の保管場所に保管物の名称を書いたとしても、全体の中で保管場所を見つけるのは大変。そのような少量多品種の物を保管している場合に、どこに何があるのかを一目で伝えるツールがマップ図です。オフィスであれば、書籍棚や書類キャビネット、あるいは倉庫などに有効です。(写真③)

以上で片づけのテーマは終わりです。

たかが片づけ、されど片づけ。皆さんも片づけを通じて仕事がはかどる職場環境を手に入れ、より効率的に仕事が進む下地づくりをしてみてください。

☑ 片づけの効果は、仕事の生産性をあげること

☑ 目に見えない場所には、「いらない物」が隠されていることが多い

☑ 「動作経済」の一等地には、「使用頻度」の高い物を置く

☑ 「使用頻度」の低いものは、捨てる、あるいは共有する

☑ 多種の物が保管されている場所は、マップ図で全体像を伝える

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら