2020年代に入り、AIオンデマンド交通の社会実装が全国各地で徐々に増えてきた。そして、実装が進むにつれ、さまざまな課題が表れている。

今回は、2022年11月から最新のAIオンデマンド交通「のるーと」を市内全域で導入した長野県安曇野市の事例を中心に、話を進めていきたい。

安曇野市は、自宅から目的地までの「ドア・トゥ・ドア」のオンデマンド交通を2007年から16年にもわたり社会実装を行っている、オンデマンド交通実装の先駆的な自治体だ。

そこには、AIオンデマンド交通の理想形を追求する、地道なチャレンジがある――。

そもそもAIオンデマンド交通とは何か?

実は、AIオンデマンド交通に明確な定義はない。

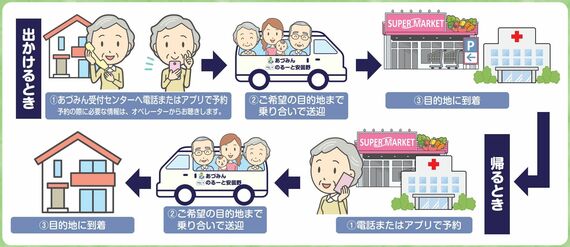

AIはいわゆる人工知能のこと。オンデマンド交通(またはデマンド交通)は、路線バスやコミュニティバスのような定時定路線ではなく、利用者のデマンド(要求)に応じて、乗降の場所と時間を最適化する相乗りタイプの交通手段を指す。

通常のオンデマンド交通は、運行事業者等が電話で利用者から乗降の要望を聞き、配車担当者が地域の道路構造や交通事情を加味して、個人的な経験値の中で運航ルートを決める場合が多い。

こうした配車をコンピュータで行うオンデマンド交通を、ざっくりとAIオンデマンド交通と表現している。

そんなAIオンデマンド交通のシステムは、汎用性が高く比較的コストが安いものから、地域ごとに細かくカスタマイズされた高度なアルゴリズムを持つものまで幅広くあり、システムの性能には差がある。

さらに、アフターケアサービスの内容にも、各方面からの“生の声”を聞く限り、「システム供給会社によってかなりの差がある」のが実状だ。

そうした中、2022年以降に全国各地で一気に拡大しているのが、西鉄と三菱商事の合弁事業、ネクスト・モビリティ(本社:福岡県福岡市博多区)で運営する、「のるーと」というサービスだ。

同社が2023年6月7日、「デマンド交通シンポジウム(一般社団法人 運輸総合研究所主催)」で発表した資料によると、配車システムの基盤はカナダのSpare Labsが開発したもので、同社に三菱商事が出資し、役員を派遣している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら