人権擁護や気候変動対策などSDGsやESGの対応を怠ると経済は成長できなくなる。

「あと100年で地球の成長は限界に達する」。世界各国の著名政治家、外交官、産業人、科学者などが名を連ねる「ローマクラブ」が、1972年に「成長の限界」という報告書を発表した。

人口増加による食糧不足、産業拡大による環境汚染やエネルギー枯渇──。人類は地球が持てる資源をいずれ食い尽くしてしまう。「成長の限界」というオブラートから透けて見えるのは、まさに地球規模の危機であった。

報告書の発表から50年。92年の地球サミット、97年のCOP3(第3回国連気候変動枠組条約締約国会議)を経て誕生したのがSDGs(持続可能な開発目標)だ。地球規模の問題を解決しながら、成長を続ける道を目指す。

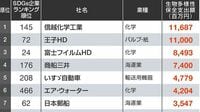

企業活動に求められるCSR(企業の社会的責任)、その具体的な取り組みであるESGも時代のキーワードになった。企業が長期的に成長するには、環境(E)、社会(S)、ガバナンス=企業統治(G)の3つの要素が不可欠で、企業を選別する投資家にも重要な視点となった。企業がESG経営を進化させれば、国が目標とするSDGsを進めることにもなる。ESGとSDGsは同じレールの上を走っているといえる。

目立つ日本の遅れ

2030年までに17の目標を達成しなければならないのがSDGsだ。世界の歩みは決して速くはないが、日本の遅れが目立っている。国連と連携する研究機関の最新の報告書によれば、達成状況は19位。年を追うごとに順位を下げ、「ジェンダー平等」「気候変動対策」など6つの目標で最低評価になっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら