日本はなぜ「成長を諦めた国」になっているのか 過剰なコロナ対策も購買力を大きく削いでいる

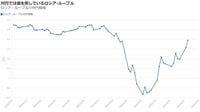

5月18日、内閣府から公表された2022年1~3月期の実質GDP(国内総生産)成長率(1次速報値)は前期比年率マイナス1.0%(前期比マイナス0.2%)と、高成長(前期比年率プラス3.8%、2次速報後改訂)の2021年12月期から一転してマイナス成長に転落した。2021年1~3月期から1四半期ごとに成長率はプラスとマイナスを繰り返しており、日本経済がパンデミック局面から抜け出せずに足掻い(あがい)ている様子がよくわかる。

脱コロナを望まず、成長を諦める国民

もっとも、足掻いているという表現は適切ではないかもしれない。いまだに新規感染者の絶対水準に拘泥し、マスクの手放せない生活を続けていることは、世界的に見れば異様な光景だが、日本では日常だ。もちろん、マスクがあるから低成長なのではなく、マスクが象徴する過剰な防疫意識が消費や投資の意欲を削いでいることが重要である。

過去2年間、「経済より命」路線は確実に実体経済を破壊し続けているが、岸田政権の支持率から判断するかぎり、この状況を大多数の国民が肯定している。悪化ペースが緩やかなので、今を生きる人々が実感しにくいのかもしれない。現在と先行きの経済よりも健康を重視しがちな高齢者の割合が高いことも影響しており、結果的に政権は若者よりも高齢者を重視しているのだろう。後述するように、日本経済が置かれている状況は客観的に見て、先進国の中でそうとう劣後しているのだが、「成長を諦めた国」は国民が望んだ結果とも言える。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら