79歳の角川春樹は敗れてもなお新たな闘いに挑む 「紙の書物と町の本屋さんを守る」のが最後の仕事

――デジタル書籍に脅威を感じませんか?

角川:Amazonが町の本屋さんを駆逐しているという現実があり、NTTドコモのdマガジンが雑誌文化を滅ぼしかねないと私は危惧しています。しかし、デジタルではなく紙を通してこそ、作者の思いがちゃんと読者に届く。人の思いは紙を通じてしか伝わらないと信じています。だから私は、本屋さんからウチへの返本率を15パーセントに下げてもらう代わりに、トーハンや日販などの取次各社に足を運び、『駆ける 少年騎馬遊撃隊』と『にほんの詩集』から取次の取り分を減らしてもらい、本屋さんの取り分を通常の22パーセント前後から35パーセントに増やしました。利幅の小さい町の本屋さんを支援するためです。

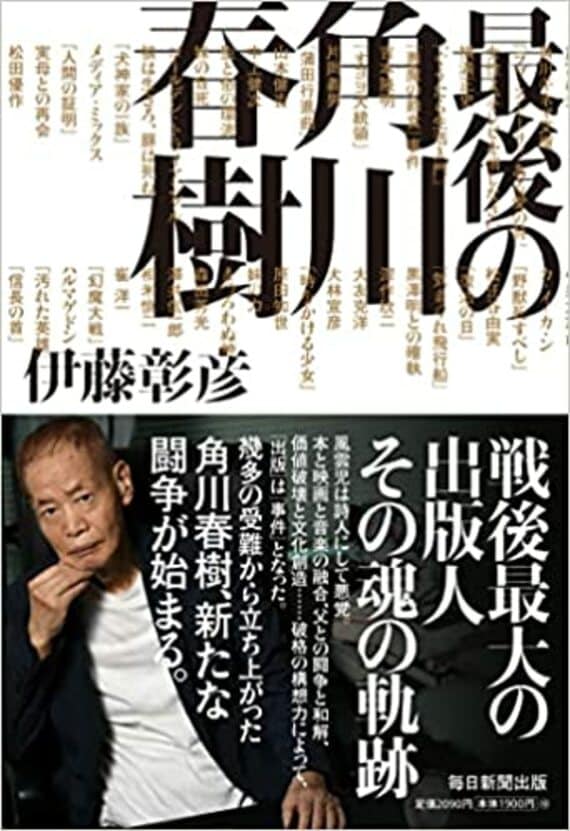

「最後の角川春樹」の仕事

――角川さんにとって町の本屋とは何なんでしょう?

角川:昔、日本の村々には鎮守の杜がありましたよね。現在の日本にあって、文化の灯がともる最後の場所が町の本屋さんです。町から本屋がなくなれば、それはもう町ではありません。だから、私は本屋さんが儲かる仕組みをつくり、ウチだけではなくそれを業界全体のスタンダードにして、本屋や取次も出版社も食べていける業界に建て直したい。紙の書物と町の本屋さんを守る―それが「最後の角川春樹」の仕事だと思っています。

角川はそう言い、はにかむように笑った。

半世紀前、伝統的な出版文化の敵とさんざん謗られた男が、齢80歳を前にし、その古い出版文化を身を挺して守ろうとしている。「かつてもっとも反家父長的だった者こそ、優れた家父長になれるのだ」という国文学者松田修の言葉を私は思い出した。

八時を回り、「明日は朝からスパーリングがあるから」と角川が腰を上げた。角川は77歳から東京自由が丘にある「戸高秀樹ボクシングジム STUDIO Bee」で週2回、トレーニングを続けていた。2階級制覇の元世界王者、戸高秀樹をトレーナーに10ラウンド、黙々とミット打ちをするのだ。

『吉泉』の料理長がお櫃から栗ごはんを折によそい、「家に着くまでに冷めないといいですが」と角川に手渡す。

店を出て、角川が路上に待たせてあった社用車に近づくと、若いドライバーが運転席から出迎えに降りて来た。角川は「2人分あるから」と栗ごはんの包みをドライバーに手渡す。折詰は角川がドライバーとその母のために誂えたものだった。「おやすみなさい」と角川は丁寧に言い、ワゴン車に乗りこむ。窓から小さく手を振り、しだいに遠のいてゆく角川春樹の姿に、北方謙三が角川をモデルに書いた『三国志』の呂布が重なった。

呂布は曹操の軍勢に取り囲まれ、もはや敗北が明らかになる。すでに風前の灯となった呂布の命を惜しんで、曹操はこう呼びかける。

「頼む、呂布殿。私に降伏してくれ」

曹操は、劉備のいうことを聞く気はないようだった。

「私と呂布殿が一体となれば」

曹操の言葉を遮り、呂布はこう答える。

「やめろ、曹操。男には、守らねばならないものがあるのだ」

「なんなのだ、それは?」

「誇り」

「おぬしの、誇りとは?」

「敗れざること」

―北方謙三『三国志』三の巻「海鳴りの日」より

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら