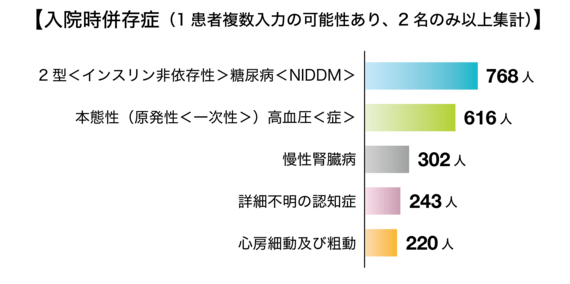

今回の調査では死亡事例の併発疾患(※)も調べた。併発疾患のトップは、2型糖尿病の768人で、その後に、高血圧(616人)、慢性腎臓病(302人)などと続いた。

首都圏を中心に在宅医療を提供している医療法人社団悠翔会の佐々木淳理事長・診療部長は新型コロナに対峙し、患者の治療にあたった約2年間を振り返り、ちょうど1年前の第3波が一番厳しい時期だったと述懐する。

「新型コロナが“未知のウイルス”で、事前情報として高齢で多疾患の人の重症化・死亡リスクが高いことが明らかだったので、非常に慎重に対応し、第1、2波を乗り切った」

最初のうちは、要介護高齢者などのハイリスク感染者は原則入院で対応してきたが、第3波で状況は大きく変わったという。

「ハイリスク感染者も容易には入院できない状況となった。われわれは高齢者施設での感染者の療養支援を続け、助かる可能性が低くなり、患者やその家族が入院での最期を希望しなければ、自宅や施設で看取ることも経験した」

ワクチンがゲームチェンジャーになった

ただ、年が明けて2021年に入り、春先になるとコロナ感染が収束し、施設などでのクラスターの発生頻度が低くなっていった。この頃の大きな変化を佐々木氏はこう話す。

「ワクチンが偉大なるゲームチェンジャー(物事の状況や流れを一変させる人やもののこと)となったのは間違いない。第3波は治療法が確立されず、重症化を防いだり、死亡率を下げたりする抗ウイルス薬などの武器がまだなかった。しかし、第4波の頃には、施設入所者のワクチン接種が進み、コロナ感染が拡大していた施設がこれまでとは逆に、安全地帯となった」

第5波になると、コロナ患者を受け入れる病院が見つからない事態はより深刻になった。そういったときに在宅医が引き受け先の決まらないコロナ患者を乗せた救急車の救急隊員から呼ばれ、その患者を家に戻したうえで在宅酸素療法をしたこともあった。

悠翔会は第5波のときに450人を超えるコロナ患者を在宅で診た。そこで驚くべき事実があった。採血した患者の58%が糖代謝異常で、糖尿病かその予備軍だった。そのうち半数が、自分が糖尿病かその寸前の段階であることを知らなかった。普段から健康管理をしていない平均年齢約40歳の人たちに、重症化するケースが見られた。

佐々木氏は改めて、かかりつけ医の大事さを痛感したという。

「日本にはたくさんの医療機関があり、一見、国民は健康管理ができているようにみえる。ところが、それは病気になった後にきちんとフォローされているだけで、若い人のなかには健康診断も受けていない人もいる。どうしたら感染から身を守れるのかなどについて気軽に相談でき、必要な医療にきちんとつなぐ“インターフェイス”としてのかかりつけ医が必要で、トータルでいうと健康へのリスク、健康コストも下げられるだろう」

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら