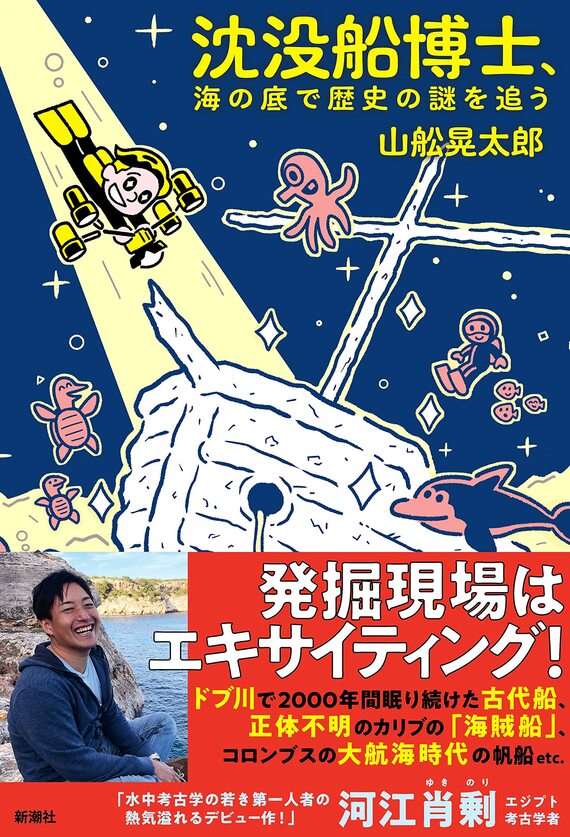

沈没船博士挑む400年前の船ハラハラの発掘調査 海底に眠る船体を研究する「水中考古学」の世界

調査3日目、いよいよ船体とみられる木材が掘り出されてきた。沈没直後に積み荷の重さで海底に埋まってしまった船底部は、まるで昨日沈んだかのような良好な保存状態で、木材に年輪や船大工のつけたノコギリによる模様も表面にはっきり見て取れる。第1目標はコンプリートだ。当時の人々の痕跡を目の当たりにし、われわれのモチベーションも俄然上がった。

このまま、キール(竜骨)をすぐに見つけ出したい!

キールとは、人間の骨格でいう「背骨」にあたる木材だ。船首から船尾にかけてまっすぐと船を貫いており、木造船はこのキールを軸に、フレームやほかの部位が組み立てられる。船の研究を始めるには、このキールを探すことが最初のステップとなる。

私はゲームの続きが気になる子どものように、興奮して眠れない毎日を過ごした。

発見は来年以降に持ち越し

私たちの気合は空振りに終わった……。この年、キールを見つけることは叶わなかったのである。

舐めていた。1週間で発掘された積み荷が、なんと数百㎏にもなったのである。想像を超えた量の積み荷が毎日出土し、水中発掘作業後の5日間は、ひたすら引き上げられた積み荷に登録番号を付け記録として残すための写真撮影に追われ、船体の発掘どころではなくなってしまった。

しっかりとした2m×2mの試掘が行えたのはたった2カ所だけで、そのうち船体構造の木材が出てきたのは片方だけ。私はその箇所の測量作業を行い、地図を作成した。しかし範囲が狭すぎて、それが船体構造上、どこの部分にあたるのか知ることはまだできない。

水中での作業がなかなか進まなかった悔しさと共に、これ程多くの積み荷を積んだ船がどのような船であったのだろうか、というワクワクと想像を膨らませながら、私たちはアメリカに帰っていった。来年こそは、キールを見つけるぞ!

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら