同じ感染症とも比較してみたい。例えば、季節性インフルエンザによって2018年に3325人が亡くなった。インフルエンザは冬に死者が集中するという季節性がある。そこで、1日当たりの死亡状況をみると、1月に35人、2月に45人が亡くなっていた。2019年は概数ベースで死者数が3571人、1月は1日当たり54人が亡くなっている。一方、新型コロナの1日当たり死亡は、ピーク時の4~5月でも14人弱にすぎない。

こうしてみると、われわれの新型コロナ観をそろそろ変えるべきではないだろうか。真相は不明ながら日本では何らかの免疫的要因が働いて、新型コロナによる死者は非常に少なかった。新型コロナはいかなる犠牲を払ってでも制圧すべき恐怖のウイルスではなく、季節性インフルエンザのように共存を図るべきウイルスとみるべきであろう。

社会・経済活動に特段の制限は必要ない

適切なコロナ観が重要になるのは、それによって採るべき政策が大きく変わってくるからである。

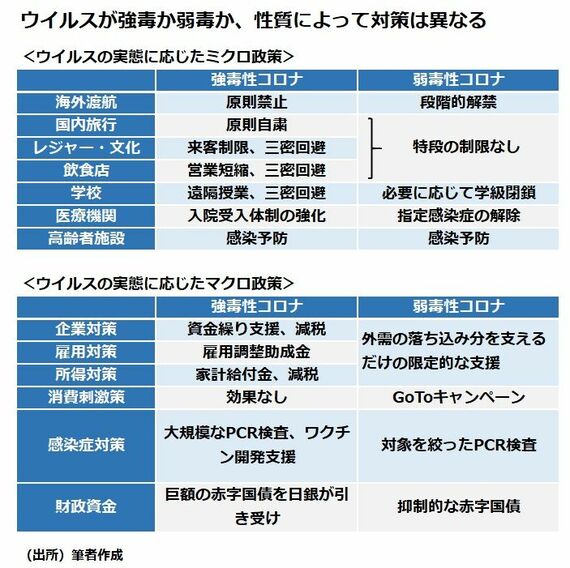

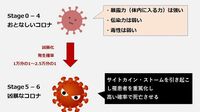

強毒性を前提とした場合の新型コロナ対策は、①厳格な感染防止、②財政面からの十分な所得補償、③ワクチン開発、などが政策の主軸になる。一方、弱毒性を前提とした場合の対策は、①対象を絞った感染予防、②原則自由な活動、③限定的な財政支援、などが政策の柱になる。強毒性の政策パッケージは短期決戦型、弱毒性の政策パッケージは共存可能型と区別することができる。

例えば、国内旅行、レジャー、文化、飲食など消費関連では、強毒性対策では一定の活動制限が不可欠であるが、弱毒性対策では基本的に自由に活動してよい。学校についても、弱毒性対策をとるなら、季節性インフルエンザと同程度の対応でかまわないだろう。医療機関では、強毒性対策なら診療・入院態勢を最大限に強化する必要があるが、弱毒性対策なら指定感染症を外したほうが医療崩壊を回避できる。

マクロ政策では、強毒性対策なら、消費者と企業の活動を制限する補償として、政府が無尽蔵の資金繰り支援を講じることが必要である。その結果、巨額の赤字国債を中央銀行が引き受ける形にならざるをえない。逆に、弱毒性対策なら、国内政策ではコントロールできない外需減少への支援で十分かもしれない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら