とにかく芸術家は不遇と貧困のうちに生涯を終えることになっている。ジョブズの場合はどうか。間違っても貧困とは言えないだろう。だとしたら彼は芸術家ではない。でもアーティストではあるらしい。昨今、うまくやればアーティストは儲かるのだ。もちろんジョブズの肩書はアーティストではない。ビジネスマンである。たしかに才覚という点では、ビジネスがいちばん向いていただろう。同時に彼はアーティストだった。しかもパソコンや携帯電話といった工業製品をアートにしてしまった。工業製品だから大量生産が可能である。それにアートとしての値段がつく。金持ちになるわけだ。こんなことを成し遂げたのは歴史上、ジョブズがはじめてではないだろうか。

それまでにも工業製品が芸術になった例はある。有名なのはマルセル・デュシャンの「泉」だろう。いわゆる「レディメイド」と呼ばれる手法で、既製品の男性用小便器に適当にサインをしてアンデパンダン展に出品してしまった。1917年のことだ。これをもって現代美術の幕は切って落とされた、というのは半分くらい定説になっている。

しかしジョブズがやろうとしたことはデュシャンとはまったく違う。デュシャンのやったことは、音楽でいえばジョン・ケージの「4分33秒」みたいなことだ。ケージの「4分33秒」が音楽の本質、音を聴くという行為への再考を迫るものだったように、デュシャンのレディメイドは美術や芸術とは何かを、あらためて人々に考えさせる契機を与えるものだった。それらは言葉を介しなければ面白くもないし、また理解できないものだ。

「最高にクールなもの」を人々に提供したかった

ジョブズがやりたかったのはそういうことではない。まったく違う。むしろデュシャンやケージとは正反対のことだ。難しい理屈や文脈は抜きにして直観的に、ストレートに「最高にクールなもの」を人々に提供したかった。そのために彼はデザインを重視した。見た目と手触りで何かを伝えようとした。結果的に、ジョブズがディレクションしたものはきわめてユニークな「アート」としての性格をもつことになった。

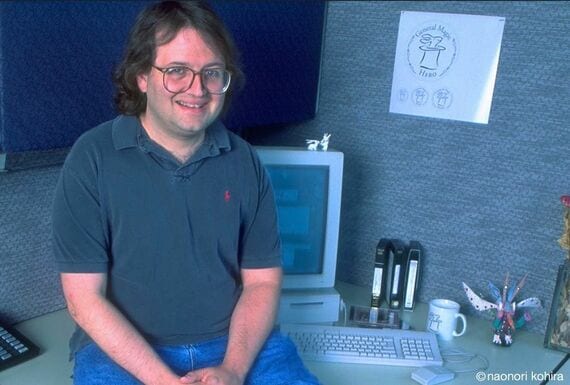

マッキントッシュのデザインが完成したときにジョブズが、開発チームメンバーの署名をマシンの裏ぶたに彫り込ませたことは有名だ。先述のビル・アトキンソンやジョアンナ・ホフマンに加え、システム・ソフトの中心的なリーダーだったアンディ・ハーツフェルドなどのサインが見える。ジョブズは自分たちをデザイナーと考えていた。そしてアップル社が世に送り出している工業製品を自分たちの「作品」とみなしていた。

アップルの製品のユーザーのなかにも、MacやiPhoneやiPadをジョブズの作品と思っている人は少なからずいるだろう。明確に自覚していなくても、多くの人の頭のどこかにそういう意識があるようだ。