中国の「無人書店」使ってわかった致命的弱点 危うく「万引き犯」扱いされる可能性もあった

まだまだ試験段階といったところだ。サンプル書籍をスクリーンの前に置くと、たしかに本の内容がモニターに映された。地元政府が、いかに改革に尽力したかを自画自賛する本であった。

鄧小平が表紙の関連書籍も表示されたが、仕組みが単純すぎて、はたしてデジタル技術の成果といえるのかどうかは疑問。“重さで識別”は登録する冊数が増えるうちに、おそらく重複が出てきて行き詰まるだろうし、現時点では見かけ倒しの印象が強い。

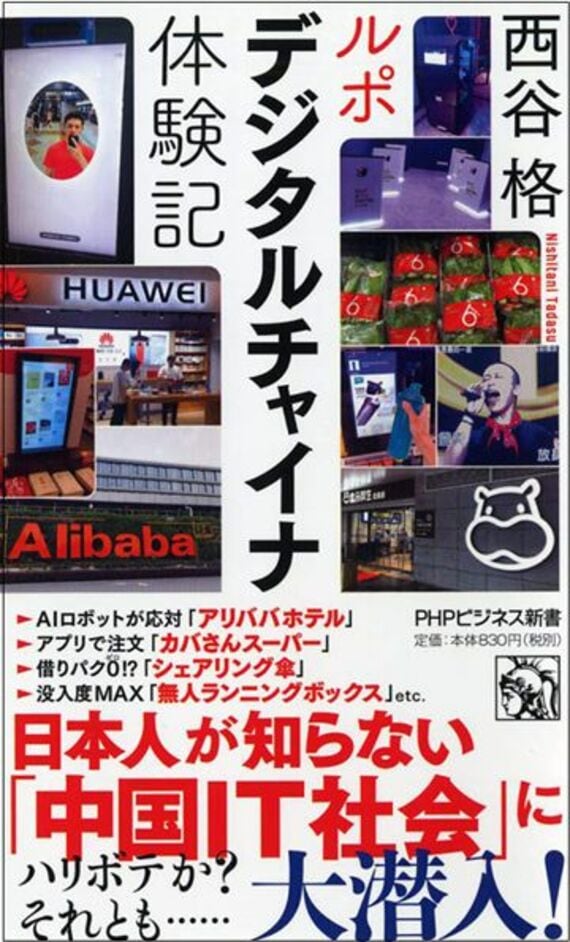

「中国の無人書店」は決して間違っていない

店員に入り口の顔認証ゲートはなぜ使ってないのかと聞くと、「故障が多いし、手間がかかるからやめている」という、なんとも現実的な返答だった。なんだか拍子抜けしたが、ハリボテ技術と断罪するのは早計かもしれない。

日本でも紙の書店はどんどん潰れていて、アマゾンなどのネット書店が隆盛を誇っている。なかなか画期的な施策を出せずにいる日本の書店に比べたら、不完全であっても“リアル店舗とネットを結びつける”というアイデアを実行している点は評価していいかもしれない。冊数が増えて重量では区別できなくなったら、その時点で考えればいいのだ。

リアルな書店にはランダムに未知の書籍と出会えるよさがある一方、アマゾンで提示される“あなたへのオススメ”や“この本を買った人はこの本も買っています”といったレコメンド機能は、ネット書店ならではのよさだ。

それぞれのよさを結びつけてネット販売とリアル店舗を組み合わせる“ニューリテール”を生み出そうという中国の無人書店の試みは、いまだ道半ばとはいえ決して間違っていない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら