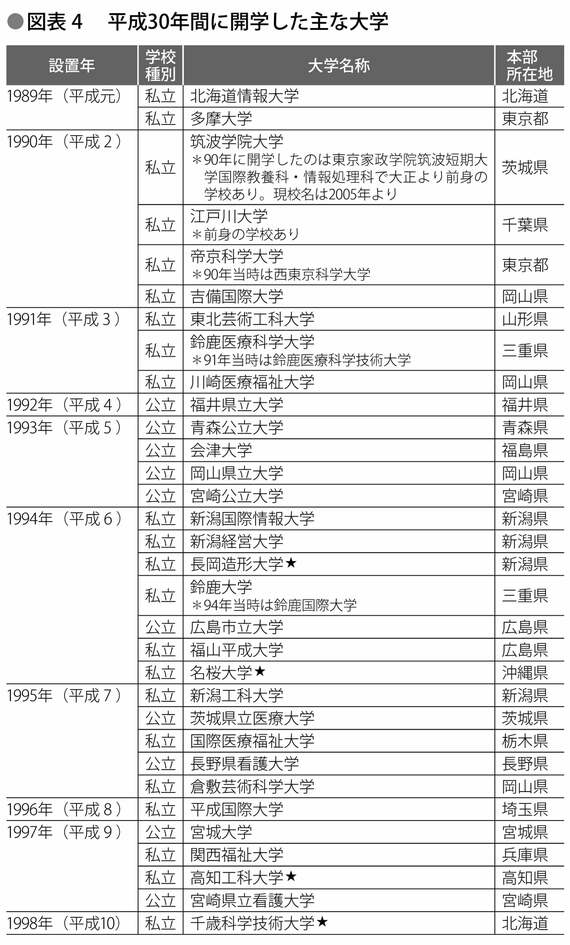

日本ではなぜ人口減でも大学が増え続けたのか 平成30年間に生まれた大学・消えた大学

平成初期ではとくに公立大学の開学が目立つ。国立大学の数が微減傾向なのに対し、その伸びは際立っている。公立大学の場合、地方自治体が設置者で、交付金も総務省の管轄となる。そのため文部科学省での設立認可はかなり甘めで、ある意味でひとごとだったのでは、という見方もある。

進む公私の合流

長く続いた昭和の後期、地方活性化の担い手として地方の大学への期待が高まっていたことも確かだ。地方自治体が既存の学校法人と協力し、財政支援をする「公私協力方式」が、地方私立大学を中心に続出したのはそのためだ。

ただし、実際には地方受験生の地元私立大学志向は期待ほど高まらず、時を追うごとに志願者集めに苦労するケースが目立つようになる。平成に入った頃には、それまでのように地方自治体の要望に応じ、系列校として地方私立大学を新設する学校法人は少なくなった。

そこで生まれたのが、実質的に公設でありながら法的には民営(学校法人)という「公設民営方式」の私立大学だ。地方自治体から見れば、私学並みの学費を確保できて収入面でもプラスになる、という思惑があったのだろう。

しかしこれが裏目に出た。地元進学校の受験生から敬遠されてしまったのである。

そもそも進学校ほど国公立大学の合格実績を重視する。一方で、公設民営方式の大学では、公設とはいっても私立大学のうえ、従来の公立大学よりも学費が高く伝統もない。結果として、思惑どおりに地元の受験生が集まらなかったのである。中には推薦入学の枠を広げ、進学実績のあまりない高校の生徒をどんどん受け入れたところ、むしろ進学校の生徒から敬遠される、という悪循環に陥った大学もある。

こうした結果、地元での評判もだんだん落ち、志願者を減らす大学が増えていく。そして多くが定員割れに直面することになった、というのがここまでの大きな流れだ。

定員割れの大学が増える中、起死回生を狙った策が生まれた。それが「設置者変更」、つまり私大の公立化である。近年だと、公設民営方式で設立された大学だけでなく、公私協力方式をとっていた大学、例えば成美大学が福知山公立大学へ生まれ変わったようなケースもある。

改めて平成に開学した大学を見てみよう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら