経済学者がベーシックインカムや負の所得税を支持する大きな理由の1つは、勤労意欲の阻害効果が小さいことだ。

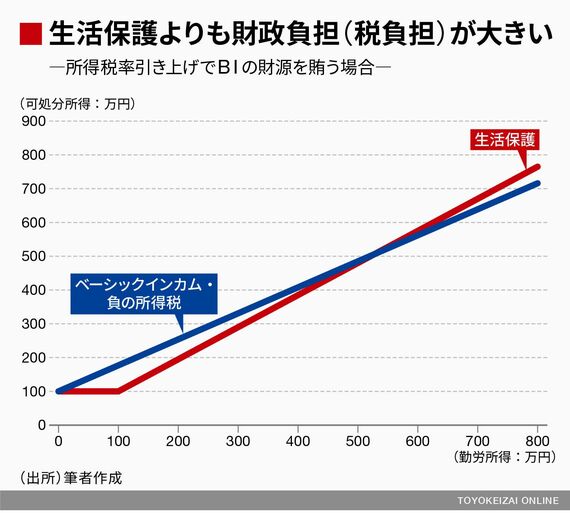

最低限度の生活水準を保障する制度としては生活保護制度があるが、最低限度の生活を維持するために必要な資金を保障するという考えに立っている。したがって、2つ目の図の赤線のように、勤労所得がゼロでは最低限度の生活に必要な収入(以下、最低所得という)である100万円が支給され、勤労所得が最低所得の100万円に達するまでは不足分が支給される。しかし、仕事が増えて勤労所得が上昇すると、勤労所得の増加分だけ給付が減額される。

負の所得税やベーシックインカムでは、賃金がゼロの場合に最低所得を保障し、労働のインセンティブが維持されるように勤労所得が増えると可処分所得が増えるようにする必要がある。このため負の所得税では最低所得水準をかなり上回る水準の人でも所得税額がマイナス、すなわち給付を受ける状態になってしまう。この部分の費用があるため負の所得税は生活保護に比べて財政負担が大きく、財源を確保するために生活保護よりも所得税の税率は高くなってしまう。図では青線の傾きは赤線より小さくなっている。

BIではむしろ必要な保障ができない

AIが次々と人間の仕事を代替するようになって職を失う人たちの多くは、いくら働く意欲があっても仕事はない、ということになる。それなら、制度が勤労意欲を阻害するかどうかということは、それほど重要ではなくなるはずだ。これまで(限界)所得税率を一定にした図を示してきたが、所得水準によって税率を変えることは可能だ。所得水準の低い部分で勤労所得が最低所得を上回って増えた場合に、可処分所得があまり増えないようにするならば、制度はしだいに生活保護制度に近づいていってしまう。

生活保護では、病気で入院・治療を受けたり、介護が必要になったりした場合には、必要な治療が受けられたり、介護サービスが受けられたりする。ベーシックインカムや負の所得税では、こうした特別な場合の費用が賄えないケースが出てきてしまう。もちろん、ベーシックインカムの水準を生活保護よりもかなり高く設定すればよいが、それでは制度全体のコストがますます高くなってしまい財源の確保が難しくなる。

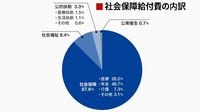

また、ベーシックインカムの導入には、税制と生活保護との関係だけではなく、これまで高齢者の所得保障の中心を担ってきた公的年金制度などとの調整も必要になるだろう。

費用負担の大きさを考えればベーシックインカム導入の壁は極めて厚く、既存の生活保護制度を改善するほうが現実的ではないだろうか。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら