学校が「実力を育てる場所」に変わるべき理由 新時代の教育は創造性と問題解決力がカギ

テストでは自分の頭で考えたことではなく、先生から教わったことや教科書に書いてあるとおりの答えが評価されたのも同様の理由によります。教師に質問を繰り返したがゆえに、わずか3カ月で放校処分となったエジソンの逸話は、近代学校の独特な風土をよく象徴しています。

これに対して新学習指導要領は、近代学校制度のあり方を問い直すものです。その最大の特徴は学力論の大幅な拡張にあります。大学入試制度の刷新を含む高大接続改革も、これと連動しています。

学力と実力がイコールでなかった学校教育

学力というと、知識量のこととイメージされがちですが、知識の習得それ自体は最終ゴールではありません。習得した知識を自在に活用して、洗練された問題解決を成し遂げ、よりよい人生を送れる――。そこまでを視野に入れる必要があります。グーグルで検索すれば数秒でわかることを覚えていても、これからの時代は生き抜けません。

世界では、未知の状況における問題解決に必要な「資質・能力」(コンピテンシー)を明確化したうえで、学校のカリキュラムや授業、テストをトータルでデザインし直す動きが活況を呈しています。

新学習指導要領もこの流れの中にあります。教育に関する主要な問いは、「何を知っているか」から「何ができるか」へと変わり、より詳細には「どのような問題解決を現に成し遂げるか」へと転換されます。

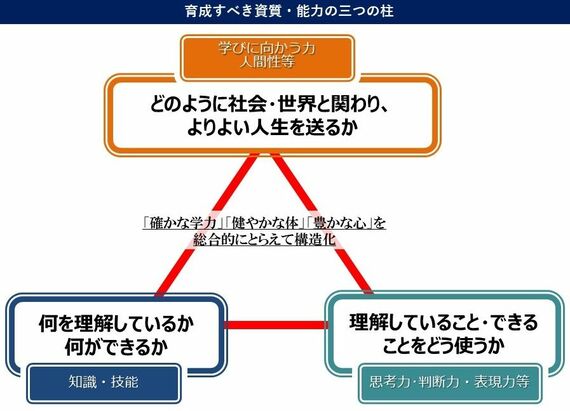

新学習指導要領では、学校教育の守備範囲を「知識・技能」の習得にとどめることなく、問題が起きた場面で効果的に活用する「思考力・判断力・表現力等」にまで高めます。さらに、粘り強く問題解決に取り組む力や感情の自己調整能力、複雑な対人関係に対応する力をも含む「学びに向かう力・人間性等」も育成することとしました(図表)。

このような動きに対し、「それは『学力』ではなく『実力』ではないか」という指摘があります。この指摘は、従来の学校教育が実社会・実生活の問題解決に生きて働く「実力」とは程遠いものを「学力」として育ててきたことを暗に示しています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら