世界の中央銀行、特に米欧日の中央銀行は金融危機後の量的緩和政策が2%程度の物価上昇を引き起こすだろうと考えてきましたし、金融危機の沈静化には有効だった政策が実体経済の力強い回復にもつながるだろうとも考えてきました。だからこそ、米欧日の中央銀行はバランスシートの拡大を推し進めて超低金利を演出してきたのですが、その結果として、資産価格に過熱感があるにもかかわらず、思い切って金融政策を引き締めの方向に持っていくのが難しくなっています。すなわち、構造的に低成長・低物価から抜け出せなくなった経済を金融緩和で無理に押し上げ続けようとした揚げ句、それが投資家の傲慢さや慢心を生み出し、資産バブルを醸成しつつあると言えるというわけです。

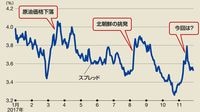

イエレン議長にしても、ドラギ総裁にしても、日銀の黒田東彦総裁にしても、「失業率が下がると物価上昇率が上がる」という古典的な経済理論にとらわれすぎています。経済のパラダイムが変化しているなかで、金融政策の正常化がインフレ次第と考えていること自体が、今後の経済の最大のリスクとなってしまっているのです。物価目標だけを見て金融政策を運営することによって、緩和縮小が遅れてしまうばかりか、世界各国で株価や債券、不動産のバブルが膨らみ続けていきます。米国は2019年7月まで景気拡大が続けば戦後最長の記録を更新しますが、世界の株式市場はそこまで景気拡大が続くという期待を織り込んで上昇してしまっているように思われます。おまけに世界の債券市場では、低格付け債やジャンク債までが異常な水準まで買われている有り様なのです。

2018年の米国株は大幅調整、戻しても再調整か

世界の株式の時価総額はすでに80兆ドルを優に超えて、世界のGDPを大幅に上回ってきています。時価総額とGDPを比較するバフェット指標によれば、株価は2017年の春以降、割高とされる水準で推移し続けています。また、エール大学のロバート・シラー教授が考案した長期的な株価水準を示すCAPE指数によれば、2017年11月時点のNYダウ平均のPER(株価収益率)は32倍に達し、すでに2007年の住宅バブル時の水準を上回り、2000年のITバブル時の水準にも接近しています。さらに、2017年のノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のリチャード・セイラー教授は、「最もリスクの高い局面に見えるのに、株式市場は昼寝を決め込んでいるようだ」と指摘しています。行動経済学・行動ファイナンス理論の先駆者のこの言葉には、重みがあるように思われます。

1987年のブラックマンデー、1997年のアジア通貨危機、2007年のサブプライム危機(あるいは2008年のリーマンショック)と、これまでの危機は10年程度に1度は起きています。バブルの崩壊後に中央銀行の金融緩和を経て、新たなバブルが生まれ、また崩壊に向かう。私たちは今もその繰り返しの過程にいるということを、決して軽視してはいけないでしょう。私もリーマンショックのような危機が起こるとは思っていませんが、2018年の米国株は10%~15%程度のレンジの範囲内で調整をしてもおかしくないと思っていますし、調整後に株価が戻したとしても、世界同時不況が予想される2019年~2020年に20%超の調整はあってしかるべきだと考えています。今後3年程度のスパンで見れば、世界のいたるところで債務が膨張した経済はどこかで大幅な減速をせざるをえず、それに従い株価の大幅な調整が避けられないと見ているというわけです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら