「看取り士」になった娘が見つめた母の最期 住み慣れた自宅で幸せな死を迎えたい

「母におんぶされると、娘は当時好きだった童謡の『おもいでのアルバム』を口ずさんでいました。『いつのことだか 思い出してごらん』と彼女が歌うと、母が『あんなこと こんなこと あったでしょう』って応じて、2人で出かけていくんですよ」

その祖母が介護中につらそうな表情を見せて当惑したこともあった、と由津莉さんは話す。

「顔を真っ赤にしながら耐えている祖母を見ながら、『こんなに苦しいんだったら、もう亡くなったほうが楽なんじゃないかな』と思えて、それが悲しくて途方に暮れたこともありました」

彼女は母が祖母を見る表情に見覚えがあるとふと気づいた。

「まだ小さい頃、母が私を見ていた愛情あふれる表情を今も鮮明に覚えているんです。あのときの表情を、母が介護中の祖母に向けていることにある日気づいたんです。母はやっぱり愛にあふれた女性だなって思いました。そしてしゃべれない祖母もその生き様を通して、人は子どもから大人になり、年老いて再び子どもにかえっていくことを、私に伝えてくれている気がしました。家庭ってそんなことを学び、受け入れていく場所でもあるんだって」

一方、娘の話を聞きながら高原さんは目を赤く潤ませた。

「私も、話せなくても時々指で触ってくる母をかわいい子どものように感じていました。でも、まさか娘が、私が母を見る表情からそんなことを読み取っていたとは知りませんでした」

エネルギーの強弱にかかわらず、親子3代で互いに発し、交歓し、共有する家庭の日常がそこにある。かつて出産も看取りもその一部だった。自宅介護はつらく苦しいだけのものではなかった。

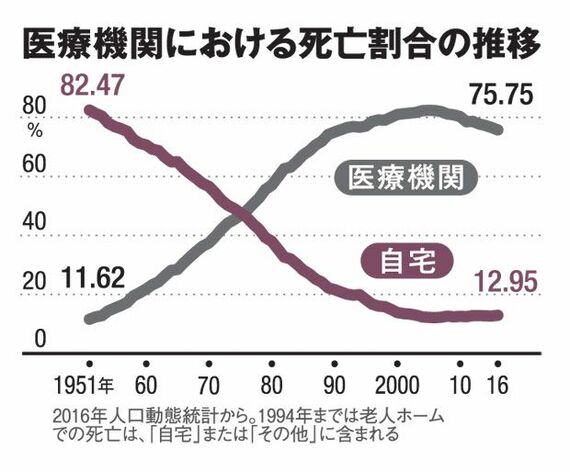

高原さんが母を自宅で看取るために、看取り士資格を取得したのは2015年11月。前出の柴田さんの著書を読んだからだ。終末期を迎えた人に延命治療などの余計な“医療”をしなければ、チューブだらけにされることもなく、住み慣れた自宅で家族に見守られて、人は幸せに死ぬことができると教わった。

「看取り士養成講座を受講して、『死は忌み嫌うものではなくて、人生の大切な締めくくりである』という死生観を持てたことも大きかったです。自宅介護でも日常の小さな喜びを見つけて楽しもうと、とても前向きな気持ちになれました」(高原さん)

背中はまだ温かい

もし、最期が来たら看取りの作法通りに、母と呼吸を合わせて、一体感と安らぎの中で旅立たせてあげると決意した。

由津莉さんが職場から自宅に戻ったのは午後8時過ぎ。親族がすでに集まっていて普段とは違う厳かな空気を感じた。2016年6月のこと。高原さんが唾液の吸引をしている最中に、啓子さんは静かに息を引き取った。高原さんは自分でも驚くほど冷静に、兄の家族に母を抱き締めてあげてほしいと淡々とうながした。自宅での看取りが初めてだった兄も、「母に抱かれて育った65歳の私が、86歳の母を最期に抱きしめ返してあげられて良かったです」と話していた。