マツダがシェア2%でも存在感を放つ理由 台数や売上高を最重視しないから復活できた

マツダでは、従来の経営スタイルに対して、構造改革プランを実行するにあたり実施する経営スタイルを「ブランド価値経営」と呼んでいるそうです。

「走る歓び」を体現するクルマを造る

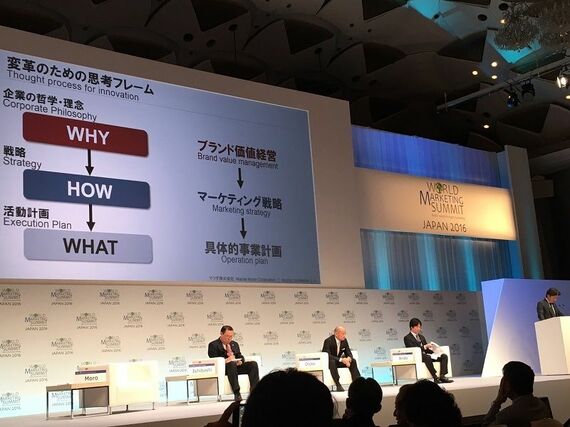

マツダ専務執行役員の毛籠勝弘(もろ まさひろ)氏は、ワールド・マーケティング・サミット2016の壇上で、「会社が倒産の憂き目に遭い、WHATやHOWではなく、WHYが重要であることに気がついた」と発言していました。

そのWHYにあたるのが、「ブランド価値経営」という新しい経営哲学。「ブランド」というものを顧客にとっての「価値」や「ブランド体験」と定義している点がポイントです。

通常、日本で「ブランド」というと「ブランド物」と呼ばれるような高級ブランド品を想像するかもしれませんが、本来「ブランド」とは家畜の焼き印から始まった言葉。どちらかというと、企業側が商品の品質を顧客側に保証するためのシンボルとして使われることが中心でした。どちらかというと企業側が定義して、顧客に提案するイメージが強いでしょう。

それがマツダの「ブランド価値経営」においては、同じブランドという言葉でもその価値を決めるのが顧客側にシフトしているのが注目点です。

もはや、テレビCMを通じて、この自動車は走りが快適だよとか、荷物がたくさん載せられるよとアピールしても、実際にその自動車が顧客にとって本当にそういうブランドにならなければ、ただの宣伝文句としてむなしく響いてしまう時代です。

そうしたマツダがブランド価値経営における自らの立ち位置を共有するために、カギとなったのが2000年に当時マツダ社長だったマーク・フィールズ氏の号令の下に作成されたブランドエッセンスビデオです。

Zoom-Zoom(ズーム、ズーム)という印象的な言葉を軸にした、このビデオは、マツダが自らの顧客にとってのブランド価値を定義するうえで大きな役割を果たしているそうです。

「売れる車を作ろう」という言葉からは、自分たちがどんな車を作ろうとしているのかイメージが共有できません。ただ、このビデオを見ると、マツダが目指している価値観が、自動車業界の方でなくてもイメージできるはずです。

2009年には「走る歓び」という言葉がブランドエッセンスとして掲げられるようになっていますが、この言葉もこのビデオのZoom-Zoomという言葉を理解しているかどうかで、印象がかなり違って見えてくるはずです。

マツダ社員によると、マツダは長年の苦闘の中で自らの存在意義を明確に「Zoom-Zoom」や「走る歓び」を体現するクルマを作る会社と定義し直したそうです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら