ジェネリックが使われない−−笛吹けど踊らぬ医療現場 <シリーズ・くすりの七不思議>

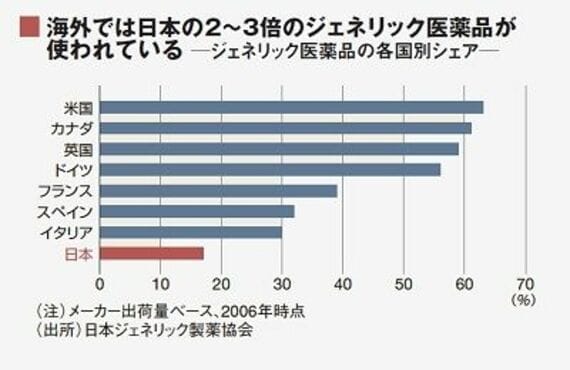

ジェネリック(後発)医薬品の普及率が日本は極端に低い。米国63%、英国59%、ドイツ56%と軒並み5割を超えているのに対し、日本はその3分の1以下の17%しかない(下図)。

後発品とは、新薬(先発品)の特許が切れた後に、同じ成分で発売される医薬品。効能・効果は同じだが、初めてつく薬価が先発品の70%と安い点がメリットだ。

日本でこれまで後発品が普及してこなかった最大の理由は、医師からの信頼が低かった点にある。MR(医薬情報担当者)の数が先発品メーカーに比べ圧倒的に少なく、後発品が理解・信頼を得ることは難しかった。また後発品メーカーは中小企業が多く、不採算になると製造を中止する例も少なくなかった。供給が途切れてしまう懸念のある薬は、医師も処方しづらい。

シェア30%目標へ道遠い 地域連携で在庫持ち合う

成分が同じでも添加剤が異なるため、先発品では出なかったアレルギーが後発品に出ることもある。

患者にしても、国民皆保険の中、薬剤費負担は薬価の1~3割で済むため、後発品のほうが価格が安いといってもあまり敏感ではなかった。

だが、政府は違う。総医療費の20%、約6兆円を占める薬剤費。その軽減へ厚生労働省は後発品普及へ本腰を入れている。目標は「現在17%の後発品数量シェアを2012年度までに30%へ引き上げる」というものだ。経済財政諮問会議の民間議員からは40%まで引き上げるべきだという議論まで出ている。

4月には処方箋様式を変更し、後発品の使用を促進している。後発品メーカーも積極的なテレビコマーシャルを打ち、拡販している。

4月以降の動きについて、沢井製薬や東和薬品といった大手後発品メーカーは、「思ったより伸びていない」と口をそろえる。普及に向けて、厚労省は盛んに“笛”を吹くが、医師や薬剤師、メーカーが踊れない構図ばかり目に付く状態だ。