ベンチャーが先導する再生医療、臓器移植の代替も視野に応用研究が進む

臓器や器官を人工的に作る、という再生医療への最初の大きな一歩となったのが、1998年に米ウィスコンシン大学のジェームズ・トムソン教授によって樹立された「ES細胞(胚性幹細胞)」だ。

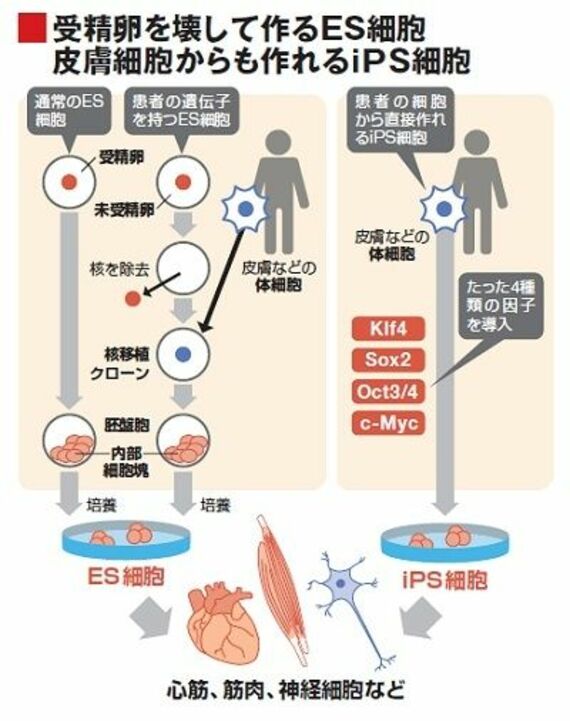

ES細胞の作製は、下図に示した「通常のES細胞」の手順で行われる。まず、ヒトの受精卵が細胞分裂して「胚盤胞」の段階まで成長したら「内部細胞塊」を取り出し、特定条件下で培養させる。そうして作られた細胞は、心筋や神経細胞、筋肉などあらゆる器官に成長しうる能力を持つ。これがES細胞で、その能力から「万能細胞」とも呼ばれる。

もっとも、このES細胞から臓器を作っても、それを患者に移植したら当然、通常の臓器移植と同じく免疫拒絶反応が起きる。そこで、この免疫拒絶をクリアするために考案されたのが、同じ図の「患者の遺伝子を持つES細胞」の手順だ。まず卵子提供者の卵巣から未受精卵を取り出し「核」を除去、その抜け殻に患者の体細胞(皮膚など)の核を移植し、胚盤胞まで持っていく。後は通常のES細胞と同じく、内部細胞塊を取り出して培養すれば患者の遺伝子をもつES細胞が出来上がる。これは「核移植クローン」とも呼ばれ、サルなどでは技術が確立している。

2000年前後には、ES細胞や核移植クローンの技術を使えば、免疫拒絶の起きない臓器を人工的に作れるとの期待が高まった。が、通常のES細胞を作るときに使う受精卵はもちろん、核移植クローンで使った未受精卵も、子宮に戻せば胎児に育つ「ヒトの萌芽」だ。それを壊して作るES細胞の研究に対し、各国政府が倫理的問題から慎重な姿勢を取ってきたのは前述のとおりだ。

こうした問題を一挙に解決しうる切り札が、まさにiPS細胞(人工多能性幹細胞)といえる。

ヒトの皮膚などから普通の体細胞を取り出し、特定の四つの遺伝子を導入して培養すると、細胞のDNAに刻み込まれた「この細胞は皮膚として成長してきた」という履歴がリセットされ、あらゆる器官に分化しうる全能性を持つ細胞に生まれ変わる。これが山中教授の発見したiPS細胞だ。受精卵も未受精卵も必要はなく、もともと自分の細胞から作られたため拒絶反応もない。