"過剰な値引き"が利益を吹き飛ばしていた? 売れば売るほど赤字が膨らむ「日産」一人負けの厳しすぎる現実

自動車事業は新車の販売。販売金融事業は顧客向けの自動車ローン商品やリース(レンタカー)、販売代理店向けの資金融資、中古車販売など、日産車の販売促進を担う事業です。

当期の全社売上高は12.6兆円(前期比0.4%減)でほぼ横ばい。意外にも売上ベースでは赤字に転落するほどのインパクトは感じられません。ただし事業別に見ると、金融の売上高が前期比8.6%増に対し、自動車は1.3%減少しており、不振がわかります。

これに対して売上原価は前期から3211億円(3.0%)増加、原価率も2.9ポイント上昇しました。売上減と原価増の挟み撃ちにより、粗利は前期から3736億円(18.1%)減少。事業別に見ると、主因はやはり自動車で、金融は粗利が1.9%増加したのに対し自動車は原価率が3.2ポイント上昇した結果、粗利は23.3%も減少しました。

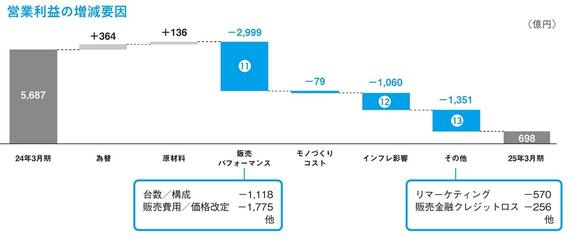

営業利益はさらに深刻です。販管費が前期から1254億円(8.4%)増加したことにより、全社ベースで前期5687億円から698億円まで87.7%も急減。事業別では、自動車が前期2600億円の黒字から当期2158億円の赤字に転落、金融も前期比7.5%減の2856億円と、いずれも収益性が低下しています。

営業利益を押し下げた3つのマイナス要因

なぜこれほど営業利益が毀損(きそん)されたのでしょうか。決算説明資料にある「営業利益増減分析」を見ると、大きく「販売パフォーマンス」「インフレ影響」「その他」の3つのマイナス要因があるとわかります。

最大のマイナス要因である「販売パフォーマンス」では、販売台数の減少と車種構成の悪化で1118億円減、販売費用の増大などで1775億円減となり、その他合わせて2999億円もの減益インパクトをもたらしました。販売費用の増加は、販売店に対する販売奨励金(インセンティブ)の増加によるもので、日産車の苦戦を表しています。

さらにインフレによって、部品や資材の調達コスト、物流費、人件費などが合わせて1060億円増加。見逃せないのが「その他」で、クレジットロス(貸倒関連費用)やリマーケティング(中古車関連事業)の減益などによって、1351億円のマイナス要因となりました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら