携帯4社が災害時に「エリア分担」を開始。能登半島地震で露呈した避難所支援の重複と遅れを協力体制で解消する狙い

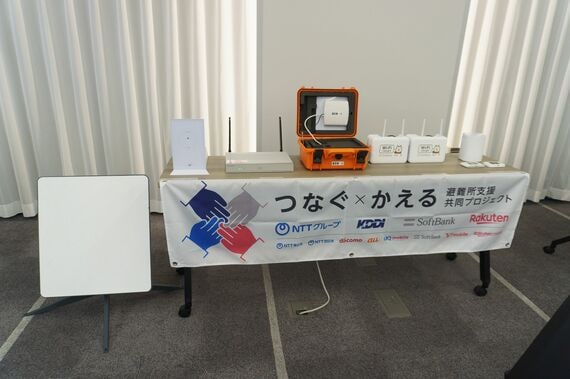

各社が避難所に持ち込む支援パッケージは、災害時用充電スポット、00000JAPANのフリーWi-Fi、衛星やモバイル回線を通信回線として使う電話機だ。契約キャリアに関係なく、被災者全員が使える。このセットを避難所ごとに分けて配る。

情報発信を統一、共通ロゴも

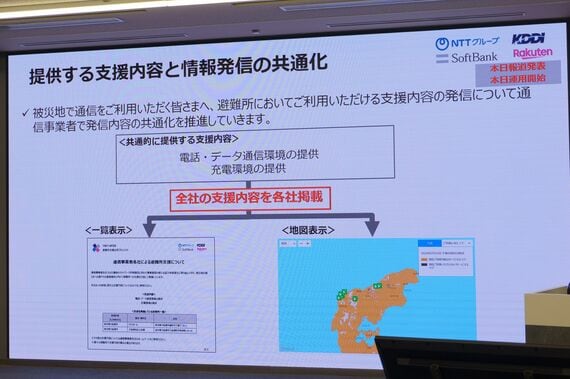

新体制のもう一つの柱が「情報発信の共通化」だ。これまでは各社が自社サイトで支援状況を別々に出していた。新体制では、全事業者の支援内容を統一様式で並べて見せる。ドコモのサイトでも、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの支援状況が分かる。

4社は共通ロゴも作った。NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルのコーポレートカラーを4つの手の色にし、中心に向かって重なるデザインだ。避難所支援や防災訓練で掲げ、通信事業者全体でやっていることを伝える。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら