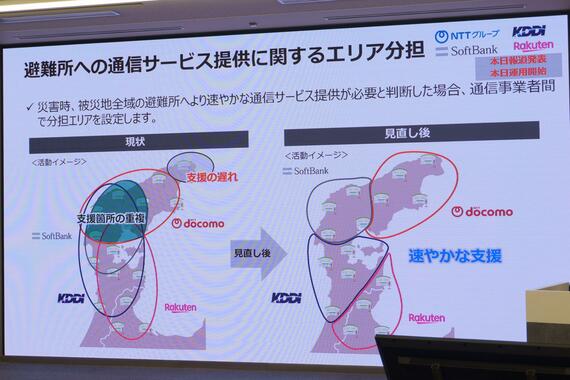

携帯4社が災害時に「エリア分担」を開始。能登半島地震で露呈した避難所支援の重複と遅れを協力体制で解消する狙い

避難所では「自分の契約キャリアじゃないから使えないのでは」と誤解する被災者もいた。避難所の充電サービスや00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)のWi-Fiは契約会社に関係なく使えるが、十分に伝わっていなかった。

通信各社は「より速く、漏れなく、広い範囲で支援を届ける」仕組みを作ることにした。ネットワーク復旧での協力実績を、避難所支援にも広げる。

自治体と連携、リエゾンが調整

新体制の柱は「エリア分担」だ。大規模災害が起きると、各社は自治体の災害対策本部にリエゾン(連絡要員)を送る。リエゾン同士で被災状況や各社のリソースを見ながら、どの事業者がどのエリアを受け持つか話し合って決める。

基本は均等に分けるが、状況次第で変える。例えばKDDIの担当エリアでも、ソフトバンクが作業しているエリアから道路がつながっていれば、ソフトバンクに回す。道路の状況や各社の拠点の位置を見て、一番効率がいい形にする。

楽天モバイルBCP管理本部長の磯邉直志氏は「体制は十分じゃないかもしれないが、動ける範囲で協力していく」と話した。規模が違う4グループが組む以上、リソースの差は出る。ただ、分担をはっきりさせれば、各社が得意な部分で力を出せる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら