健康情報のウソ・ホント!「なんだか体調が優れない」原因は体温調節の機能不全?

なかなか一般の人が論文の元を辿って調べるといったことは難しいのですが、情報については一次情報(実際に本人が体験したこと)なのか、二次情報(実際に体験した本人から聞いたこと)なのか、三次情報(出所不明な情報)なのか、なるべく発信元を辿ってチェックすると良いでしょう。

日常生活に潜むさまざまな不調の原因

コロナ禍のときは、行く先々で検温をする機会があったと思いますが、みなさんはご自身の平熱を知っていますか?

37℃に近いと「平熱が高い」、35℃に近いと「平熱が低い」というイメージがありますが、実は私たちの体温は1日の中で変動があります。

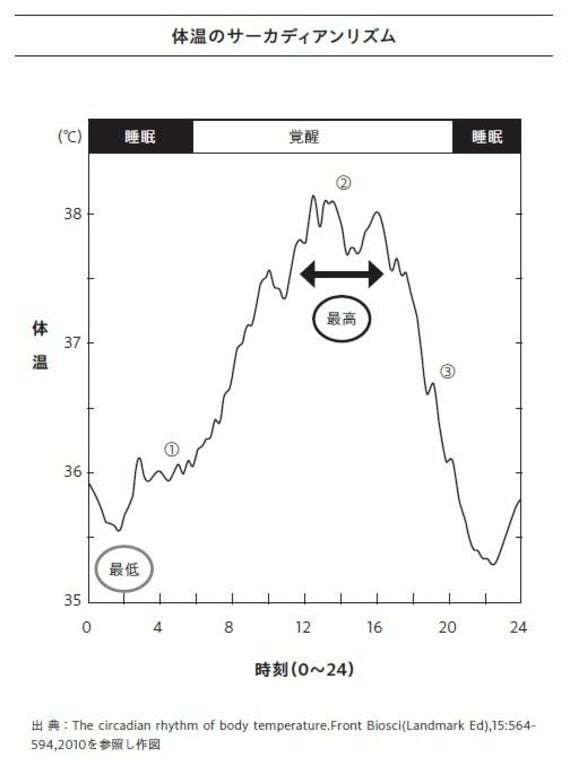

そもそも、生物には24時間周期のリズム(サーカディアンリズム、概日リズム)があります。これは、体内時計と言うとわかりやすいかもしれません。

覚醒したり、眠くなったり、ホルモンが分泌されたり、体温が上下したりと、人間の体の中では、あらゆる生理現象が24時間周期のリズムで繰り返されています。

外部配信先ではグラフなどの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

グラフを見ていただければわかるように、夜中に深く眠りについているときは体温が低くなります。この温度は深部体温と呼ばれ、脇の下よりも約1℃ほど高くなっています。

この深部体温は、夜中の2時から徐々に上がってきて、日中の12時から15時ぐらいがピークとなります。そこからだんだん体温が下がり、寝る直前に最も下がります。つまり人間の活動のサイクルとともに上がり、夜にかけて下がってくるのは、体を休める必要があるというサインでもあるのです。

グラフのように①起床時に体温が36℃以上、②ピーク時は正午から15時ごろ、③起床時と就寝時の差が少ないことが正常な体温リズムなのです。

しかし、このリズムが狂ってしまうと心身の調子も狂ってしまいます。

たとえば健康な中高生452名を対象とした起床時体温の標準体温群と低体温群の比較があります。

起床時に36℃以上ある子ども(標準体温群)と、起床時に36℃以下の子ども(低体温群)を比べたところ、体温が低い子どものほうが学習や運動の意欲が低下してしまうことがわかりました。

これは、起床時の体温が低いほうが脳や体の働きが鈍くなり、心身に不調が起きやすくなるためです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら