JR発足初期「ブルートレイン」が輝いていた時代 あさかぜ・はやぶさ・みずほなど往年の人気列車

ブルートレインの魅力は牽引する機関車にもあった。九州方面のブルートレインは1985年3月以降、本州内をEF66形電気機関車が牽引していた。関門トンネルのある下関―門司間はこの区間用のEF81形300・400番台やEF30形が引き継ぎ、九州内で交流機関車のED76形へバトンを渡すという運用だった。

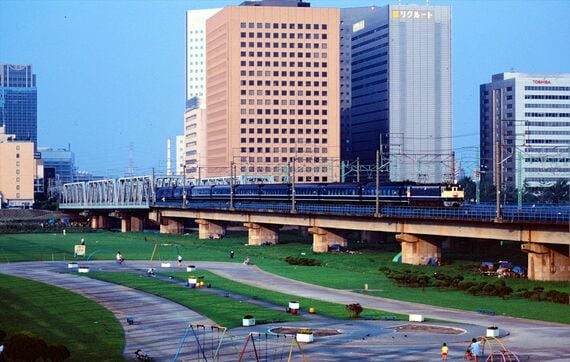

一方、広島県内の勾配区間の制約を受けない「瀬戸」や「出雲」、急行「銀河」は、EF66形に交代するまで九州方面へのブルートレイン牽引の主力だったEF65PF形(1000番台)が引き続き牽引していた。そんな中、本来は貨物用ながら特急機関車の風格があるEF66形が牽引する九州方面の列車は、やはりどこか華やかな印象があった。

往年の牽引機関車も消えゆく運命

先般、JR東日本に残っていた最後のEF65PF形が引退したと鉄道ファンの間で話題になったが、客車のみならず、これらの国鉄型電気機関車もどんどん姿を消しており、いずれは博物館でしかお目にかかれない車両になってしまうのかと思うと、一抹の寂しさを感じずにはいられない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら