「高台なのに…」「近くに川はないのに…」全国各地でたびたび起こる"冠水"の知られざる原因 静岡空港の駐車場はなぜ冠水した?

以上、富士山静岡空港と都心部の冠水・浸水の事例を紹介したが、これらはいずれも人工的に改変され、アスファルトで覆われた場所で起きやすい「都市型水害」の事例といえる。しかも、川の氾濫ではなく、豪雨によって降った雨水が低い場所に集まり、排水能力を超えて起こる「内水氾濫」と呼ばれる現象だ。

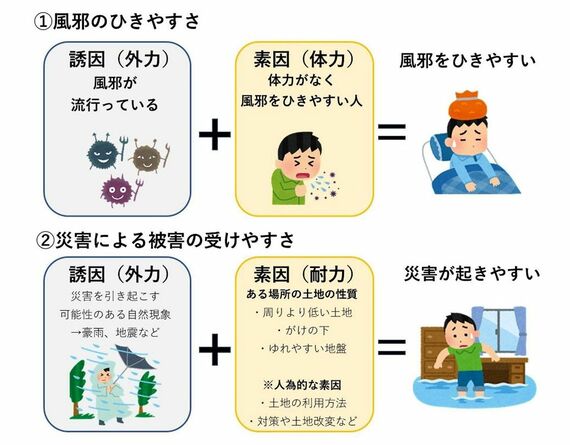

災害や物事が起きる原因を、誘因(外力:物事をひきおこすきっかけ)と、素因(耐力:事象が発生しやすくなる条件、特性)に分ける考え方がある。風邪で例えると、風邪の流行が誘因(外力)であり、体力がなく風邪にかかりやすい人や、体力がありかかりにくい人がいることが素因(体力)だ。

都市の排水能力も重要に

これに従うと、都市型水害の誘因は活発な雨雲などによる豪雨となる。1時間あたり50mmを超える非常に激しい雨では冠水が発生しやすくなってくるが、1時間あたり 80mmを超えるような猛烈な雨では大規模な浸水・冠水を引き起こしやすい。富士山静岡空港でも、都心部でも1時間あたり100mmを超えるような雨が降っていたことが誘因だろう。

素因としては、まずは地形的要因だ。ただ低い低地だから起きやすい、高台の台地だから起きにくいという単純なものではない。豪雨があった範囲の中で、より低い所に水が集まるのだ。低地は比較的起伏が小さいが、台地は浅い谷の部分(田無の事例)や、谷が入り込んでいる部分(戸越銀座の事例)など、起伏が大きい。どうしても、周りより低くなっているところに水が集まりやすいのだ。決して、豪雨だけが原因で起きているものではないことは知って欲しい。

都市型水害の素因としては、都市の排水能力も重要になる。東京都の下水道の排水能力は、基本的に1時間あたり50mmの降雨を基準に設計・整備されている。近年の豪雨の激甚化や気候変動の影響を考慮し、特に浸水被害のリスクが高い大規模地下街や特定の地域(75ミリ市街化対策地区)では、1時間あたり75mmの降雨に対応する施設整備が進められている。

しかし、昨今の豪雨は1時間あたり80mm、100mmをゆうに超えてくることが現状だ。誘因としての豪雨増加には、気候変動に伴う異常気象が激甚化・頻発化している影響もあろうか。いずれにせよ、今後は各種インフラの維持、管理、更新にも苦慮している都市において、豪雨時の排水能力が追い付かない事態が多発することが懸念される。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら