「高台なのに…」「近くに川はないのに…」全国各地でたびたび起こる"冠水"の知られざる原因 静岡空港の駐車場はなぜ冠水した?

台風15号の接近時、またその後も各地で豪雨の被害が継続している。SNSで「冠水」と検索すると、あちこちで冠水した道路などの写真、映像が流れる時代となっている。著者は、X(旧Twitter)では「地盤災害ドクター横山芳春」として活動しているが、ここ数日も、毎日のように冠水した地点の投稿がアップされていることを目にして、その考えられる原因などを投稿している。

その中からいくつか事例を紹介する。9月8日に首都圏を襲ったゲリラ 雷雨によるとみられるが、西東京市田無付近で複数の冠水情報がSNS上に上がっていた。そのうち、複数の車両故障など一例の場所を地図に示した。田無付近は、東京都の西側に広がる武蔵野台地上の地域だ。

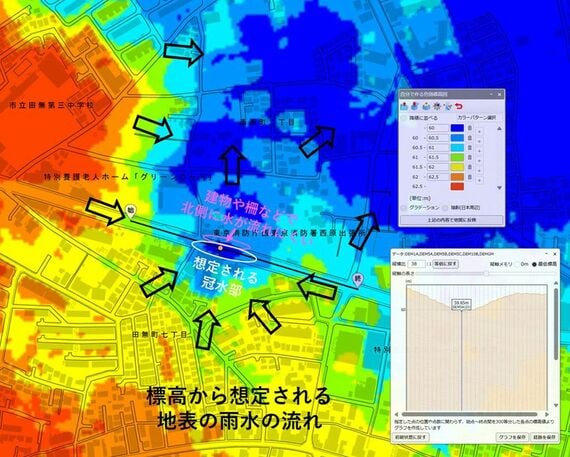

近くに洪水を引き起こすような大きな川はなく、水害とは無縁のような場所である。この場所も、「地理院地図」の「自分で作る色別標高図」を用いて冠水現場付近の高低差を示してみた。

田無の冠水事例を詳しく見てみると…

冠水があった場所は、図中央付近の道路上に白丸で囲った周辺だ。標高は、地域内で最も低い青色の60m以下となっている。この付近は高台の台地の中でも「浅い谷」と呼ばれる、周りより少し低い場所の一角だ。しかも、西、南、東の3方が少し高い地域になっており、水が集まりやすい場所と言える。

地理院地図では任意の範囲で地表の高低差の断面図を切れる機能があるので断面図を作成してみると、右下にある図のようになる。地図中、「始」記号から「終」記号の範囲で道路沿いに断面を切っているが、冠水があった付近が顕著な凹地の底になっていることがわかる。

この道路で排水が上手くいかないと、冠水に至りやすい条件になってしまっている。富士山静岡空港と同様、地形的にくぼ地のようになっている上、水が排水されていく側が高くなっていて、排水しにくいという条件になっていることが想定される。

雨水が低くなっている北側に流れていくと、冠水等は発生しづらくなるはずであるが、実際は冠水に至っている。現地のストリートビューを見てみると、道路の北側には歩道の縁石上に柵や塀、建物などが並んでいる。地形的なくぼ地に加えて、人工的な構造物によって、北側への排水が妨げられた可能性も想定される。

同様の現象は特殊な事例ではなく、豪雨のたびに各地で発生している。道路はどうしても元々の地形に沿って伸びていることが多いため、もともと地形的に低くなっている部分では冠水の影響を受けやすい。さらに、冠水が多く発生する道路では、中央分離帯や柵の基礎などが流れを妨げている事例は少なくない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら