「高台なのに…」「近くに川はないのに…」全国各地でたびたび起こる"冠水"の知られざる原因 静岡空港の駐車場はなぜ冠水した?

2023年8月1日の豪雨で、中野区内の環七通りで起きた冠水などもこの事例だろうか。高台の台地に入り込んだ浅い谷地形が西から東側に傾斜しているところに、南北に貫く環七通りが走っている。環七通りが、冠水した付近(図の赤色の丸付近)だけ周りより低くなっている上、中央分離帯があることで西から東への排水が妨げられた可能性がある。

車で道路を通行していると、いつも通る道でも数十cm程度の高低差はあまり気にならないだろう。冠水している道路は深さが見えにくく、突入してしまうと車両故障や閉じ込めに遭ってしまうことも想定される。浸水深が30cm程度でも車両故障に至っている事例もある。冠水路を見かけたら、過小評価して行けるだろうと突入しないことも重要になる。

戸越銀座の事例では…

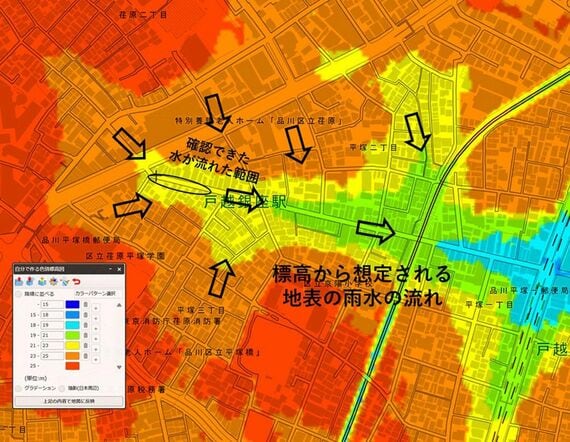

もう一つの少し異なる事例を紹介する。9月11日に首都圏を襲ったゲリラ雷雨時の、品川区戸越銀座通りの事例だ。戸越銀座駅をはさんで東西1.4kmに伸びる戸越銀座通りの西端、中原街道との交差点付近で濁流のように戸越銀座駅方面に水が流れている様子がSNSにアップされていた。

この場所は、台地から下る谷の中心部にある。戸越銀座駅の通り自体が谷の中心部を通っており、明治時代の地図で見ると、水田が広がっていた地域だ。周囲で雨が降ると、かつて水田であった頃は、自然の山林や田畑に雨水が浸透されやすかったが、都市化されると宅地や舗装された部分が増えて浸透が進まずにこの谷に向かって雨水が集まってしまう。

近年、都心部などで坂道を激しく水が流れ下っている事例には、このようなパターンが多い。谷にはかつては水田が広がり、川が流れていたが、都市化によって流れていた川は暗渠となって見えなくなってしまい、かつての光景は想像できない状況になっている。結果的に、谷は水が通る場所となってしまい、坂道を流れ下る濁流となっていく。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら