4年間「不登校ゼロ」!校長が大切にした4つのポイントや実践に学ぶ「安心して通える学校づくり」 就学時健診に着目した「科学的アプローチ」も

板倉氏は、1人ひとりを尊重するというメッセージを繰り返し伝えることも心がけてきた。

「例えばエアコンの風が直撃して寒がっている子には、当然上着を許可しますよね。合理的配慮も同じで、必要な調整を行うだけのこと。手すりの設置など特定の子どもへの配慮を疑問に思う子がいれば、『校長先生にはメガネが必要だし、あの子には手すりが必要。あなたは今手すりがいらないけれど、もし何か必要なことが生じたら先生は協力します。みんなも分かってくれるよ』と繰り返し伝えます。こうしたメッセージが子どもたちに浸透していくと心理的安全性が高まり、先生たちも多様な見方ができるようになると感じています」(板倉氏)

板倉氏はまた、同校で持久走大会のあり方も見直した。順位を競う形式から、個人のタイムを計測して伸びを讃える形式に変更したのだ。一部の保護者からは意見が寄せられたが、板倉氏は「多くの子どもたちが喜びを分かち合える大会にしたい」と粘り強く説明。「当日は、たくさんの応援をいただいた」(板倉氏)という。

保護者への丁寧な説明は行事に限らない。日常的な対応を重ねた結果、同校では17時以降の保護者からの電話はなく、教員も17時半にはほぼ全員退勤するなど退勤時刻も大幅に早まった。

「教職員が私の考えや思い、子どもの願いを大切に実践してくれた結果です。子ども1人ひとりを大切にするという本質的な仕事は、教員の働き方改革にも直結するのではないでしょうか」と板倉氏は話す。

低学年は「不登校予防の最前線」、集団式知能検査の活用も

板倉氏は「不登校は、子どもがかなり厳しい状態にあるサイン」と指摘する。学校や学級で統一ルールをつくり徹底するなどの画一的な指導は、不登校を誘発する可能性があると警鐘を鳴らす。

「とくに現代は、直接的な虐待に限らず、塾や習い事で予定を埋められてしまうような教育マルトリートメントに苦しむ子も多く、1人ひとりの承認欲求を満たしてあげるような学級経営が大切だと思います」(板倉氏)

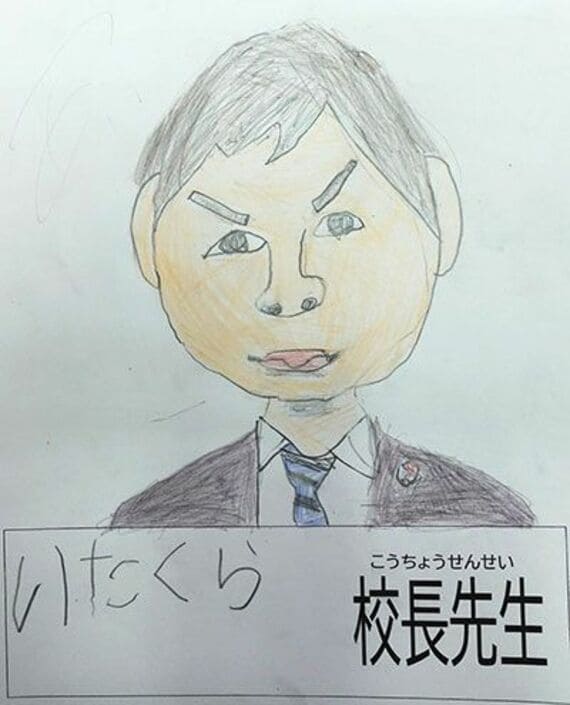

熊谷市立妻沼小学校校長

1965年生まれ。埼玉県立本庄養護学校(現・埼玉県立本庄特別支援学校)、埼玉大学教育学部附属養護学校(現・埼玉大学教育学部附属特別支援学校)を経て、熊谷市立富士見中学校と熊谷市立江南中学校で特別支援学級の担任を務める。2012年度から6年間、熊谷市教育委員会指導主事として就学相談、特別支援教育を担当。その後、教頭として熊谷市立富士見中学校、校長として熊谷市立市田小学校、熊谷市立妻沼小学校に勤務。現行の「特別支援学校要領・学習指導要領解説 自立活動編」を編集協力

※イラストは児童が描いてくれたもの

夏休み明けは、全国的に不登校が増える時期だ。教育現場ではどのような備えが必要だろうか。板倉氏は「本来、不登校対策は年度当初から始まっているべきもの」と前置きしたうえで、こう提案する。