葛藤を通した成長が大切、「登校を促さない」で改善しない不登校の子への対処 スクールカウンセラー「社会を意識した対応を」

「脱錯覚」が不十分なままの子が増えている

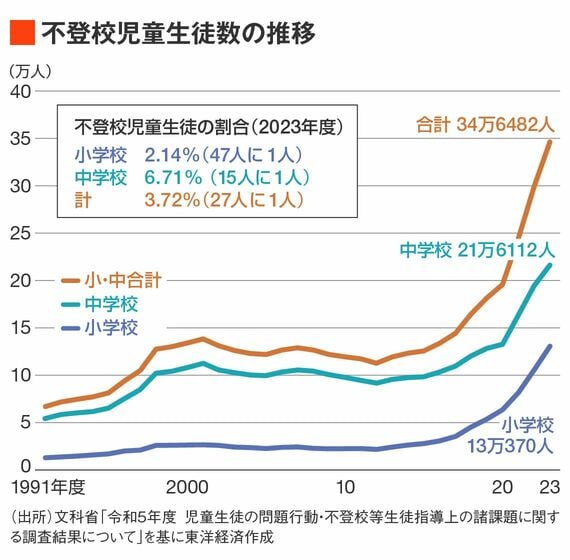

──不登校の児童生徒数が過去最多を更新し続けています。

子どもの数は減っているのに不登校が増えているという状況ですから、よく言う「登校を促さない」というアプローチによって改善する事例ばかりではないことは間違いありません。かつて不登校は小学校高学年から増加傾向にありましたが、現在は小学校低学年から学校に適応しにくい子どもも増えています。社会や子育ての価値観の変化により、学校という枠組みになじみにくい子どもが増えていると感じます。

小さな子どもは「外の世界を変えられる」「自分には力がある」というやや万能的な有力感を持っており、これを心理学では「錯覚」と呼びます。しかし、イヤイヤ期付近の親をはじめとした外界とのやり取りを通して、外の世界は必ずしも思いどおりになるわけではないこと、自分自身も完璧ではないことを理解していきます。これを「脱錯覚」と呼びますが、近年は脱錯覚が不十分なまま就学期を迎えたお子さんが増えていると感じています。

──なぜ、脱錯覚ができていない子どもが増えているのでしょうか?

本来、親をはじめとした外の世界と「思いどおりにならない」「けど大切にされる」というごちゃごちゃとしたやり取りを通して、「自分も外界も思いどおりではない」という現実を受け入れていきます。ですが、現代は子どもを不快にさせないよう要求に応える関わりが多くなっています。

スマホなどの科学技術の発展もあって、子どもの要求に応えやすい世の中になっているということもあります(例えば、クリスマスプレゼントを選ぶときにスマホを見せ、実物を確認して購入できる。昔はこれができず、子どもの言うことをよく聞いてプレゼントを買ったものの間違えたなど)。これは一見よいことのように思えるかもしれませんが、昔だったら普通に生じていた「思いどおりにならない」という体験が減じることになっているわけです。

また、子育ての中で、親が自分の価値観を積極的に伝達しなくなりました。これは「押し付けはよくない」という風潮もあってのことだと思いますが、実は親の価値観を伝えることによって、子どもは「どんな姿が理想的なのか」といったイメージを持つことができました。

この機能を超自我と呼ぶのですが、今はこの超自我が日本の歴史上で最も弱い時代なのではないかと感じています。その一方で、SNSなどネットの情報に触れ続けることで、現実から離れた「キラキラした姿」を自己イメージ像として設定しやすくなりました。

親から「押し付けられた理想像」は変えることが容易いのですが、こういう「自分でつかみ取った理想像」はなかなか手放せないのが厄介な点です。結果として、「現実からかけ離れた理想像」を下方修正できないまま成長している子どもたちを多く目にするようになりました。

──「こうあるべき」を言わない親御さんが増えたのは、なぜでしょうか。

「子どもを不快にさせない」「押し付けはよくない」という風潮が大きいと感じています。親の価値観を伝達すると、当然、子どもとぶつかることが増えます。子どもが成熟するにあたり、「親子のぶつかり」はとても大切なものですが、このぶつかり合いを忌避する傾向が現代にはあると思います。

それに「親の考えを押し付けられて苦しかったから、自分は子どもに押し付けたくない」という親御さんもいますね。もちろん、「親の言う通りじゃないと愛さない」という価値観の押し付けはよくありませんが、子どもが「親の価値観に反発しても大丈夫」という関係性の中で、親が自らの価値観を伝達することで「子どもを成熟させていこう」とするのはとても大切です。

この「親子のぶつかり合い」をイヤイヤ期くらいから続けていることは、親御さんにとっても「子どもとぶつかる練習」になります。それを経ずに、子どもが成長し、身体が大きくなり、口も達者になってから「ぶつかる」のは大変難しいものです。