日本の子どもの「幸福度」36カ国中14位、順位上げるも深刻な「自殺率」と「格差拡大」 生きづらさの背景に「少ない選択肢」「競争激化」

※:2カ国は一部データ不足のため順位付けできていない

「精神的幸福度」が向上、どう見るべきか?

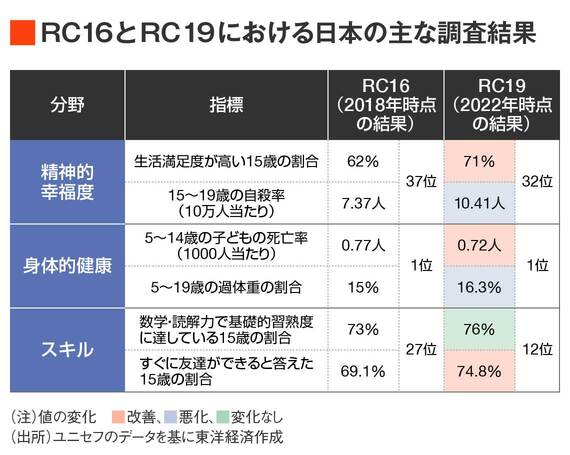

――RC19は、2022年時点のPISA やWHOなどデータを基に、先進国の子どものウェルビーイングについて分析がなされています。2020年発表のRC16(2018年時点の分析)と同じ指標で「精神的幸福度」「身体的健康」「スキル」を総合的に評価しており、日本は36カ国中14位となりました。RC19から見える全体的な傾向についてお聞かせください。

日本ではそれほど下がっていませんが、世界的にコロナ禍前のRC16の結果と比べて学力が下がっています。これは1つの特徴かと思います。因果関係がはっきり出ているわけではありませんが、コロナ禍での休校日が多かった国のほうが学力の落ち方が大きいです。コロナ禍で起きた生活様式の変化やデジタル化の進行が、学力格差の拡大に影響を与えたのではないかと考えています。

――前回RC16でワースト2位(38カ国中37位)だった「精神的幸福度」は、RC19では上昇したものの32位という結果でした。精神的幸福度は「生活満足度が高い15歳の割合」(以下、生活満足度)と「15〜19歳の自殺率」(以下、自殺率)という指標から評価されていますが、日本は調査対象国の中で唯一生活満足度が向上しています。日本はコロナ禍の対応がよかったのでしょうか。

他国の生活満足度が低下する中、日本は前回の62%から71%へと上がりました。改善したこと自体は喜ばしく評価すべきですが、元々が低かったので、世界の値に少し近づいたというところではないでしょうか。要因としては、コロナ禍の休校期間の短さや、子どもがいる世帯の経済状況の改善などが考えられますが、日本のコロナ禍の対応がとくによかったとは言い切れないと思います。

――RC19では、いじめ経験、ソーシャルメディア利用、親との会話の頻度が生活満足度と関連することが指摘されています。日本はこの点に課題はないのでしょうか。

日本は対象国の中で、親との会話の頻度は最も低い値となっています。中高生と親との間にコミュニケーションの課題があると言えるでしょう。

いじめは対象国の中で3番目に少なく、ソーシャルメディアの利用頻度については報告書で順位が示されていませんが、現状としてSNSでのいじめも非常に多くなっています。いじめの問題とソーシャルメディアの利用に関しては、子どもを取り巻く環境における大きな要素として対策を強化していくべきでしょう。

高まる「自殺率」、広がる「格差」

――子どもの生活満足度が上がった一方で、自殺率(10万人あたり)は前回の7.37人から10.41人へと悪化しています。

生活満足度はすべての子どもの平均値が出る、いわば真ん中の層を見る指標。一方、自殺率は精神的に一番厳しい子どもたちを見る指標です。重要度で言えば、自殺率のほうが注意すべき指標と言えるでしょう。この自殺率がすごく上がっており、心配です。日本はOECD諸国の中では最悪ではありませんが、悪いほうであり、とくに低年齢層で上がっていることが問題です。

東京都立大学 人文社会学部・人文科学研究科教授、子ども・若者貧困研究センター長

海外経済協力基金、国立社会保障・人口問題研究所などの勤務を経て現職。著書に『子どもの貧困:日本の不公平を考える』『子どもの貧困 Ⅱ:解決策を考える』(ともに岩波新書)ほか

(写真:本人提供)