「中国文学=三国志」と結びつける“日本人への憂慮” 中国では東野圭吾や宮部みゆきが人気! 日本人は『三国志』の城堡から脱出してみては?

多くの日本人は、中国の古典文学に特別な愛着を抱いている。現代の中国人よりも古代の中国人に親しみを感じているかのようだ。

ただし、ずっと『三国志』の「城堡」にこもっていては、中国の「今」に目を向ける機会を失ってしまうかもしれない。私たちは「今」を生きている。

日本人が中国現代文学と中国の「今」に距離を感じる背景には、報道の影響もあるかもしれない。メディアを通じて伝わる中国像が、経済・政治・外交といった硬い話題に偏っていることも、文学への関心を遠ざけている。

メディアはしばしば中国の富裕層に注目する。たしかにニュース性はあるが、それが中国社会の全体像ではない。2025年の最新データによると、中国では、月収が2000元(約4万円)未満の人口は約7億2千万人、「貧困層」の存在は紛れもない現実だ。

現在の「リアルな中国」に疎くなってきた

多くの中国人が日本を訪れ、旅行や留学を通じてファッションや音楽、文学など「今の日本」への関心を深めている。一方、日本人の多くは「昔の中国」に郷愁を抱き、今のリアルな中国にだんだんと疎くなってきた気がする。

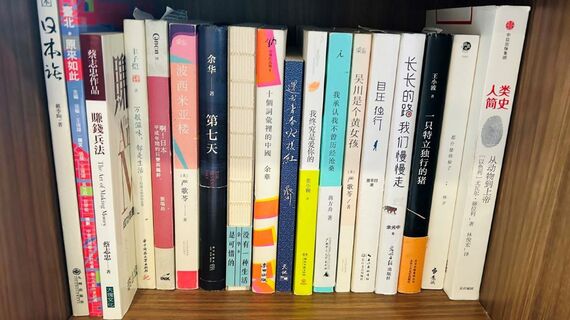

だからこそ、文学を通して「今の中国人の暮らしや感情」に触れることには、大きな意味があるのではないか。過去ではなく、現在を知るために──。

どうすれば中国の現代文学が日本でもっと読まれるようになるのか。日本の高校では、長年、古文や漢文(中国古典)が国語の必修として教えられてきた。その伝統は貴重だが、現代の中国を知る機会にはつながっていないようだ。

私の持論だが、日中関係の世論調査はあまり意味がない。「中国政府」「中国文学」「中国人」といったカテゴリーごとに調査を行えば、結果はまったく異なるはずだ。

さらに言えば、相手国を理解する近道には、自分の目で見て、耳で聞き、現地の空気を感じるしかない。そろそろ『三国志』の「城堡」から脱出して、現代中国文学という新しい地図で探検してはどうだろうか。

※文中敬称略

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら