「中国文学=三国志」と結びつける“日本人への憂慮” 中国では東野圭吾や宮部みゆきが人気! 日本人は『三国志』の城堡から脱出してみては?

吉本ばななは、若い女性を中心に「癒し系」「エモい」作家として定番の人気を誇る。宮部みゆきの『火車』『模倣犯』、湊かなえの『告白』、小川洋子の『博士の愛した数式』も、中国で根強い支持を得ている。

そして伊坂幸太郎。軽妙な会話と独特のテンポが、中国の若者たちの心をじわじわとつかみつつある。他にも、「私は東野圭吾だけでなく、稲盛和夫の本も読む。中国には稲盛ファンが多い。彼の本から経営の知恵を学んでいる」と語る中国の実業家の友人もいる。

一方で私は、日本のメディアで「日本の経営者が中国古典『孫子の兵法』から経営戦略を学ぶ」という記事を見かけた。中国人は日本の現代の経営方法を学び、日本人は中国の古典文学から経営の秘訣を探る。これはとても興味深いことだ。

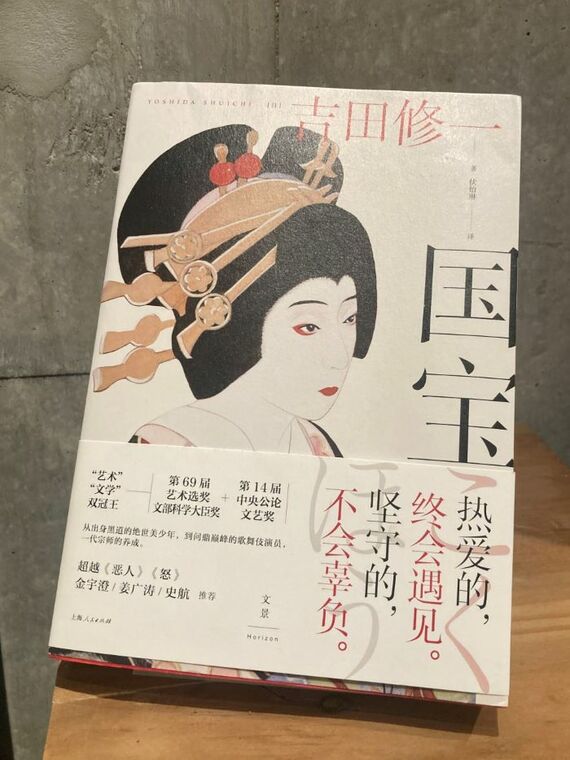

2025年に実写映画が公開された吉田修一の『国宝』の中国語版は、2021年に上海人民出版社から出版された。現在、映画『国宝』は中国でも話題となっている。

2025年6月18日、第27回上海国際映画祭で上映され、李相日監督は舞台挨拶で、中国映画『覇王別姫(さらば、わが愛)』から受けた影響を語った。

観客からは「涙が出るほど感動した」「吉沢亮と横浜流星の演技が圧巻だった」といった声が寄せられ、映画は中国の『国宝』ファンの間で高評価を得ている。

実際、中国の書店に並ぶ日本文学の棚を見れば、中国の読者が読んでいるのは、いわゆる「旬の作家」の作品であることが分かる。中国の読者は日本の読者とほぼ同時に、文学を通して日本社会の「今」に触れているのだ。

日本で「売れる中国人作家」はなぜ少ないのか

日本の書店で見かける中国関連の本といえば、『三国志』『史記』『水滸伝』など古典文学が中心だ。

大型図書館では、ノーベル文学賞作家・莫言(ばくげん)をはじめ、賈平凹(かへいおう)や閻連科(えんれんか)といった現代中国の著名作家の作品も所蔵されているが、一般の書店ではほとんど見かけない。読者層も文学愛好家や中国文化に関心のある人に限られ、大衆的な広がりは乏しい。

現代中国文学が日本で広まりにくい背景には、政治的・文化的・歴史的な距離感に加えて、出版市場の壁もある。そもそも翻訳される作品が極めて少ないのだ。

多くの日本人にとって、「中国文学=古典」という固定観念が根強く、「今の中国人が何を考え、どう生きているか」への関心は薄い。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら