「ポケモンとドラゴンクエストがバチバチ」「でも他のタイトルも侮れない」 人気コンテンツが続々参入の位置ゲー、大混戦の”本質的な理由”

2016年にリリースされた「ポケモンGO」、2019年リリースの「ドラゴンクエストウォーク」が2大勢力を形成、ここに先述の「モンスターハンターNow」「信長の野望 出陣」や、「ピクミンブルーム」「Disney STEP」「ハリー・ポッター:魔法同盟」「妖怪ウォッチワールド」などが参入している。

さらに、2強の登場前からあった「Ingress」「駅メモ!-ステーションメモリーズ!」の人気も衰えていない……皆様がプレイしたことのあるゲームは、この中にあるだろうか?

各タイトルとも「バトル要素強め」「各スポットでのランドマーク収集」「ユーザー同士の交流」など、それぞれの特徴があり、すみ分けている……かと思いきや、一人が何個も位置情報ゲームをプレイするわけにもいかず、そう何タイトルもインストールされない。実質的な「位置ゲー同士のパイの奪い合い」が繰り広げられているといっていいだろう。

スマホゲームの中でも後発の部類に入る「位置情報ゲーム」は、なぜ多くの人々にプレイされ、競争が発生しているのか。普通のスマホゲームとの競争は発生しないのか?「株式会社ポケモン」「スクウェア・エニックス」や「コロプラ」「ナイアンテック」「スコープリー」など、多くの企業やビジネスパーソンを巻き込んだ位置ゲー界隈の勢力図を、ちょっとだけ見渡してみよう。

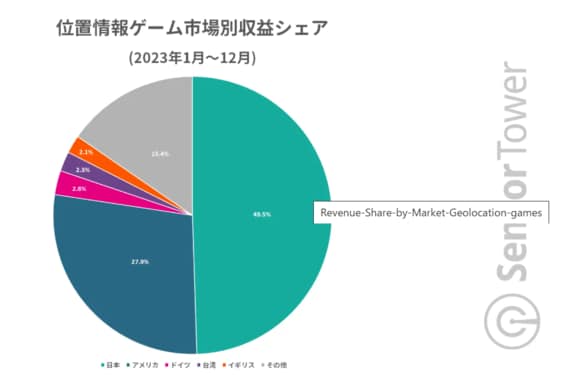

位置ゲーは「世界シェアの半分が日本」納得の事情

ここで注目したいのが、「位置ゲー」普及が、ほぼ日本独自のものであること。実は、世界の位置情報ゲームの収益は日本がほぼ半分(49.5%)を占めており、2位のアメリカは27.9%、3位以下のドイツ・台湾・イギリスはすべて3%以下。

全体としては12億ドル(2000億円弱)を超える巨大なマーケットにもかかわらず、シェアと人口比の食い違いが激しいのだ(Sensor Tower調べ)。

要因としては、日本が他国に比べて「電車・バス・徒歩移動が日常的」であり、距離稼ぎでプレイを進行させやすかったことだろうか。他国だとクルマ・高速鉄道での移動が多く、車内で操作できたとしても、GPSで検知できるような速度ではなく、なかなか距離を稼げない環境だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら