「商談がうまくいかない」を解決する【5W1H】会話術 欧米では特に"Why"と"How"が重視される

日本では"Why"や"How"の質問が少ない傾向にありますが、欧米文化ではこれらの質問が頻繁に用いられ、意思決定の透明性を確保しています。

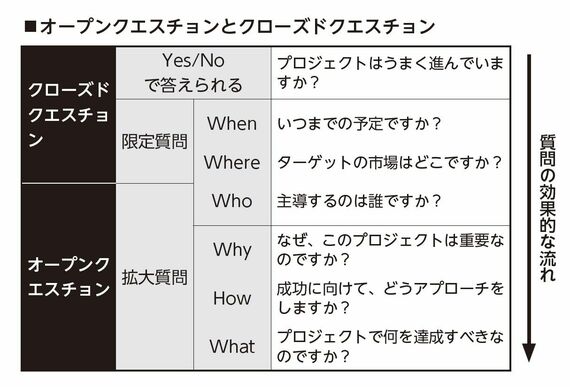

オープンクエスチョンとクローズドクエスチョン

5W1Hを使った質問と同じように、「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」をうまく使い分けることが重要です。相手の文化や考え方に配慮しながら、この2種類の質問をすることで、スムーズな会話や深い理解が生まれます。

オープンクエスチョンは、相手が自由に答えることができる質問形式です。この形式の質問は、回答に幅を持たせ、相手の考えや感情、経験を深く探るのに適しています。

「あなたの国では、どのように休日を過ごしますか?」といった質問は、相手が自分の言葉で説明する機会を与えます。

クローズドクエスチョンは、限定された回答を求める質問形式であり、通常、回答者は「はい」や「いいえ」または特定の選択肢から選びます。

「あなたの国ではクリスマスを祝いますか?」という質問は、簡潔な回答を求める典型的なクローズドクエスチョンです。この形式は、具体的な情報を効率的に得るために有効です。

日本人学生が留学先のフィンランドの大学で、教師から「日本の教育システムについてどう思う?」とオープンクエスチョンを投げかけられ、答えるのに戸惑ってしまいました。

そこで教師は、「あなたは日本の教育システムに問題はあると思いますか?」とクローズドクエスチョンを加えると、学生は「はい」と答えて、「いじめなどの問題が……」という具合に次第に自分の意見も話せるようになったといいます。

このケースでは、クローズドクエスチョンが、オープンな対話への橋渡しとして役立ちました。

この例のように、クローズドクエスチョンをオープンクエスチョンへの回答の呼び水にすることもできます。異文化理解の文脈では、これらを状況に応じて使い分けることが重要です。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら