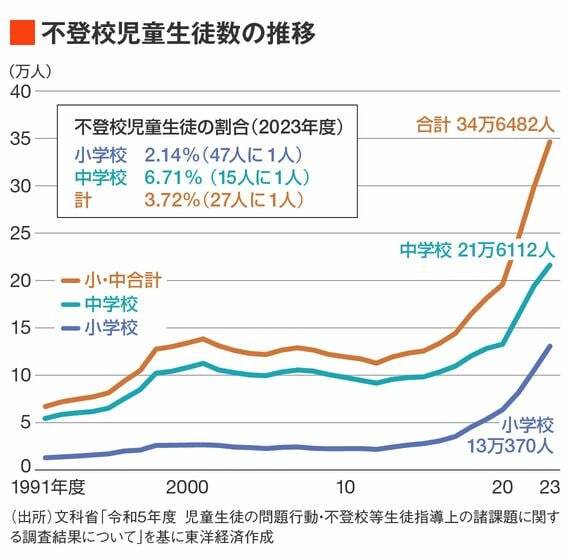

2023年度の小・中学校における長期欠席者数は49万3440人(前年度46万648人)で、 このうち不登校によるものは34万6482人(前年度29万9048人)。11年連続で増加し、過去最多を更新しました。

1000人当たりの不登校の数は、小学校で21.4人、中学校で67.1人。平均で37.2人(前年度31.7人)の児童生徒が不登校になっています。ただ、この数字は、30日間以上欠席した数をカウントしているので、不登校傾向の生徒を入れるとさらに増えることは確実です。

このような状況下、全国で設置が広がっているのが学びの多様化学校(旧不登校特例校)です。

学びの多様化学校とは、児童生徒の事情に合わせて、授業時間や学習内容を減らせるのが特徴で、2017年施行の教育機会確保法で、国や自治体による設置が努力義務とされ、2025年現在、全国に58校設置されています。

担任も生徒が選ぶ…子ども主体の学校で行われていること

その中で、2021年4月に東海地方初の公立の学びの多様化学校として開校した岐阜市立草潤中学校は、これまでの学校という枠の中で自分の才能を生かせなくて学校に行けなかった生徒、不登校を経験した1人ひとりの生徒のために、子どもが学校に合わせるのではなく、子ども主体の学校にしていく、学校らしくない学校というコンセプトで運営されています。

例えば、担任も生徒が選ぶ、個別担任制を採用。生徒の希望を聞きながら、担当の先生を決めていき、2カ月に1回見直しもできる。こうした独自の取り組みが注目され、学びの多様化学校の設立を検討する全国の自治体や教育関係者の視察が絶えない学校です。

筆者も2023年に視察に伺い、その大胆な取り組みが公立中学校で実現していることに希望を感じると同時に、こうした取り組みを特例校だけではなく、一部でも一般の学校にも広げていくことが、現状の教育の課題解決につながるのではと感じたのでした。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWebまで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

それから2年、残念ながら不登校の児童生徒数は前述のとおりうなぎ上りです。そこで今回、草潤中の立ち上げから関わり、今でもアドバイザーを務める京都大学総合博物館准教授の塩瀬隆之氏に、現時点での評価と見えてきた課題、学びの多様化学校の教育が、それ以外の学校に広がっていくためのアイデアについて伺いました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら