草潤中を立ち上げる時に、「不登校になったから仕方なく行くと思われる学校ではなく、極端に言えばわざわざ不登校になってでも行きたいって言われるくらい理想的な学校にしたい」と言われて提案したのが絵本「バーバパパのがっこう」だったと塩瀬氏。バーバパパが、勉強嫌いで学校が好きではない子どもたち1人ひとりに合った楽しい学校を作るお話だ。

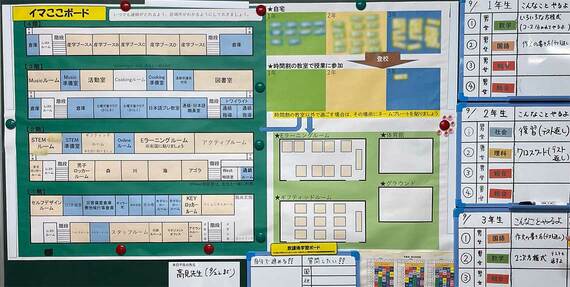

子どもが持っているのは義務ではなく「学習権」。大人はその「権利」を守らなければならないという、これまでにない発想で、「すべての授業はオンラインも併用のため通学してもしなくてもOK」、「学校のどこで授業を受けてもOK」、「担任教師は生徒側の選択制」、「時間割は教師と生徒が相談しながら一緒に決める」など、学びの多様化学校の中で今できることをすべて詰め込み、学びたい時に、学びたいところで、学びたいことを学べる学校になりました。

草潤中が最も大事にしているのは、まずは学校を安心な場所にするということ。なぜなら、生徒たちは、安心できる場所を得て初めて、勉強したいとかクラス活動に関わりたいという気持ちになっていくから。とくに不登校になった生徒は、その安心が得られなかった経験を経ているからなおさらです。

実際、草潤中では開校1年目から登校率が上がっていて、学校生活に前向きになっていく生徒も増えています。以前の方法では学びに届かなかった生徒を守る1つの方法になっているようです。

どこまで生徒を見守れるか 先生が試される

ただ課題もあります。

先生は、子どもたちにとって、まずは安心できる場所があることを知ることがとても大事なのはわかっているので、勉強を強要したりはしませんが、生徒によって温度差はあります。

待つのが大事だとはいえ、まだ学びに向かう段階にない生徒への対応をどうするのか、勉強を教えるプロの先生にとって、勉強で生徒たちを支えたいという気持ちもあるので、焦りとの戦いも生まれます。また、義務教育の一条校で、3年経てば卒業していく生徒をどこまで待てるかという悩みもあります。すると、先生たちが学びの多様化学校でやっていることを信じきれなくなってしまうかもしれないと言います。

どうしたら生徒が前向きな気持ちになれるのか、これは一般の学校でも起こる葛藤です。制度だけではカバーしきれない課題だとも言えるでしょう。

不登校の児童生徒数が増加している中で、学びの多様化学校の設置は広がっていますが、それだけで事足りるわけではありません。最近は校内フリースクールを設置する動きも広がっていますが、まだまだ受け皿は足りていません。

塩瀬氏は、設立当初から「学びの多様化学校を51%にしましょう」と提案しているそうです。もちろん、それが予算的にも教員の数的にも難しいことはわかっているし、この取り組みがすべてではないことも承知の上ですが、「学びの多様化学校が過半になれば、一般の学校が特例になる」という言葉にハッとしました。

実際、不登校には数えられないけれど、不登校傾向の子どもも5年間で8万人も増えていて、中学生の約5人に1人が「不登校」また「不登校傾向」であることもわかっています。

学校という場所の当たり前を捉え直してみる。そのくらいの発想と思い切った取り組みがないと、現状は変わらないのかもしれません。

学びの多様化学校の実践を一般の学校に広げるアイデア2つ

ただ現実には難しい。それなら、ここでの取り組みが広がっていくにはどうしたらよいのでしょうか。塩瀬氏は、2つの可能性を指摘します。

京都大学総合博物館准教授

京都大学大学院工学研究科修了。機械学習による熟練技能継承支援システムの研究で工学博士。ATR 知能ロボティクス研究所客員研究員など併任。2011年7月より経済産業省産業技術政策課 課長補佐(技術戦略)。2013年7月京都大学総合博物館准教授に復職。2018年より経済産業省 産業構造審議会イノベーション小委員会委員、若手ワーキング座長、2025大阪・関西万博日本館基本構想有識者委員会座長。文部科学省中央教育審議会高校教育改革WG。岐阜市立草潤中学校をはじめ、各地で学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)づくりの創立時アドバイザーなど多数。著書に『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』(学芸出版社、2020)、監修に『未来を変える 偉人の言葉』(新星出版社、2021)ほか

(写真:本人提供)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら