国鉄ローカル線を引き継いだ「三セク鉄道」の軌跡 北海道から九州まで、開業時の熱気と高揚感

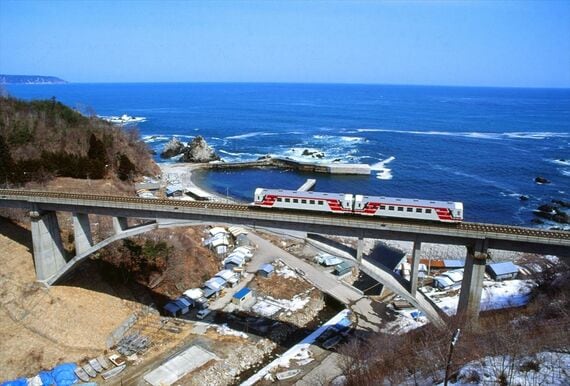

国鉄から三セク鉄道に転換した第1号は岩手県の三陸鉄道で、国鉄の久慈線・宮古線・盛線を引き継ぐとともに、国鉄時代に未開業だった区間を全通させ1984年4月1日に開業した。筆者は開業日に取材に訪れたが、地元の盛り上がりはものすごく、車内で踊り出す人の姿もあった。駅や列車内、沿線各地は多くの人で熱気にあふれていた。「鉄道の未来は明るい」と感じた出来事だった。

悲願だった「三陸縦貫鉄道」

三陸鉄道の開業がこれだけ大きな盛り上がりを見せたのは、地元の悲願だった未開業区間を開通させ「三陸縦貫鉄道」を実現したことが大きいだろう。

筆者はまだ国鉄だった時代に、元国鉄マンで作家の檀上完爾さんと取材でこれらの路線を訪れたが、未開業で行き止まりとなっていた線路の砂利に「念願」や「祝三陸鉄道」などといった文字が書かれていたのが強く印象に残っている。地域が支える新しい鉄道の時代を見る思いだった。

筆者はいくつかの路線で、国鉄・JR線としての最終日と、三セク鉄道としての開業日の両方を取材している。

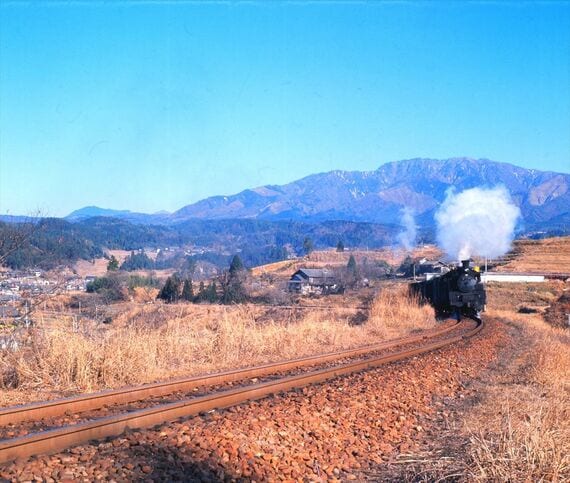

岐阜県の明知鉄道はその1つだ。国鉄時代は明知線といい、1971年にSLの撮影に訪れて以来何度も通った路線である。C12形が急勾配を走る姿が見どころだった。同線は廃止の話が持ち上がった当時、利用者の半数以上が通学の高校生で、冬季の道路凍結の懸念などもあり鉄道存続が決まった。

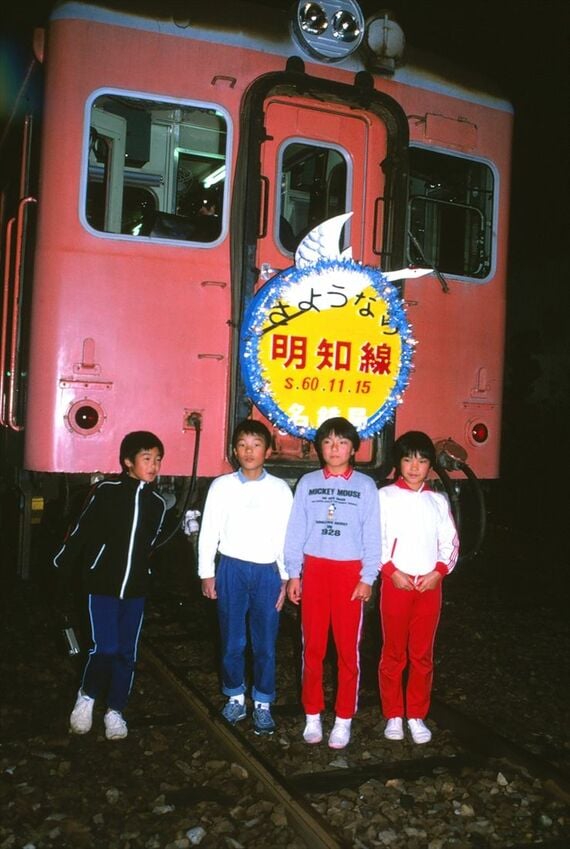

国鉄最終日と三セク「開業」初日

国鉄最後の日となった1985年11月15日の最終列車は、地元の小学生にヘッドマークの前に並んでもらい撮影した。この子たちが成長するころ、明知線はどのようになっているだろうかという思いを込めたカットだった。

そして翌日から、同線は三セクの明知鉄道として新たなスタートを切った。明知鉄道は地元の熱意に支えられ、その後さまざまなイベント列車の運行などで活性化を図っており喜ばしい限りである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら