ところが、Aさんのように医療用麻薬に対する偏見を持つ人は、がん患者さんのなかにもいて、「薬は使わないに越したことはない」と思い込んでいます。しかし、これは正しい認識とは言えません。

できれば、痛みを我慢して限界がきてから薬を使うのではなく、早い段階から痛みの程度に応じて量を調整していくのが望ましいといえます。

こうした病気に伴う痛みやつらさを緩和させるのが、「緩和ケア」です。筆者は在宅医ですが、緩和ケアの専門医として一般病院でも外来を受け持っています。

外来には「痛みがなかなか取れない」という患者さんが、主治医の紹介でいらっしゃいます。よくよく話を聞くと、背景に精神的なつらさがあることも多いです。不安やつらさが、身体的な痛みをさらに増幅させてしまうこともあるのです。

そういうところに目を向けて、患者さんの苦痛が少しでも和らぐようお手伝いをするのが、緩和ケア医の役割です。

日本では緩和ケアというと、今でもがん終末期の患者さんをはじめ、“死が近づいている人のもの”と思われていますが、決してそれだけではありません。また、医療用麻薬を使う治療だけを指すわけでもありません。

病気が診断されたときや、検査結果が期待していたものではなかったときなどに生じる憂鬱な気持ちや絶望感にも対応してくれますし、眠れない、食欲がない、お通じが出ない、体がかゆいといった病気や治療に伴うさまざまな症状を和らげてくれます。

日々のQOLを向上させるためのケアを指す、どんなタイミングにおいても大切なものです。

以前は、緩和ケアというと治療ができなくなったら「切り替える」という考え方が主流でしたが、今は緩和ケアと治療は「最初から一緒に行うもの」という考え方に変わってきています。

実際に、緩和ケアを早期から始めることで、うつなどの精神症状が出にくく、治すための治療だけを受けた場合よりも生存期間が延びたという報告もあり、科学的な根拠も示されています。

そして知っておいていただきたいのが、緩和ケアは“自宅でも病院と同じようにできる”ということ。

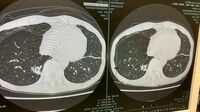

痛みを例にとると、最初は一般的な痛み止めの内服から始めます。病状が進んで痛み止めだけでは痛みを抑えられなくなった場合(あるいは最初から痛みが取れない場合)は、少し強い痛み止めか、医療用麻薬を追加します。医療用麻薬にも飲み薬、貼り薬、坐薬、注射薬といくつか種類があり、これらを症状や段階によって選んでいきます(例えば、吐き気が強い患者さんだと飲み薬ではなく、坐薬や貼り薬にするなど)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら