さらに工事を難しくしているのが「現場に集まる水」である。

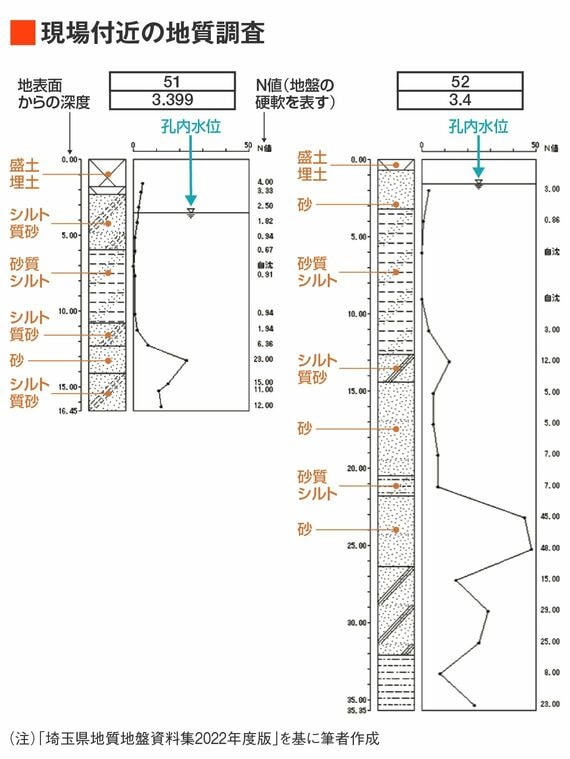

その1つが地下水だ。前述の地盤調査では、孔内水位が地表面から深さ2〜3メートルの位置にあったことがわかる。孔内水位はボーリング調査時の地下水の深さであり、必ずしも現在の地下水の深さとは一致しないが、比較的浅い位置に水面があると考えられる。

さらに現場では大量の下水が流れており、その速さは「流速毎秒1〜2メートルほど」(森田教授)。流速毎秒1メートルは川の流れとしてはやや速めであり、毎秒2メートルになるとラフティングが可能な速さになる。このような強い水流の中で作業を行うのは極めて困難だ。

流れ込む下水を減らすため、埼玉県は下水道を使用する9市3町に対し、「下水道使用自粛」を呼びかけてきた(2月12日12時から解除)。東京都水道局の調査をベースに、住民1人が1日に使用する水の量を約220リットルと仮定すると、9市3町の約120万人が1日に26万4000立方メートルの水を使用し、それが下水道に入る。この水量は大型タンカー1隻分の積載量に相当する。

現在は節水に代わって、前述のバイパス管の設置に加え、上流にある春日部中継ポンプ場付近で一部の下水を新方川に放流したり、現場より上流のマンホールからバキュームカーでくみ上げて下水処理場に移送したりすることで、現場に流れる水の量を減らしている。ただし、大雨が降った場合などは再度節水が呼びかけられる可能性はあるという。

豪雨が降れば浸水しかねない場所

さらに仮に工事が長期化すれば、2次的な被害が発生しかねない。心配されるのが、近年になって増えてきた、夏場のゲリラ豪雨である。

気象庁によると、1時間に50ミリメートル以上の雨が降る日は増加し、最近10年間(2012~2021年)の平均年間発生回数が約327回と、統計当初の10年間(1976~1985年)の平均年間発生回数(約226回)と比べて約1.4倍に増加している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら