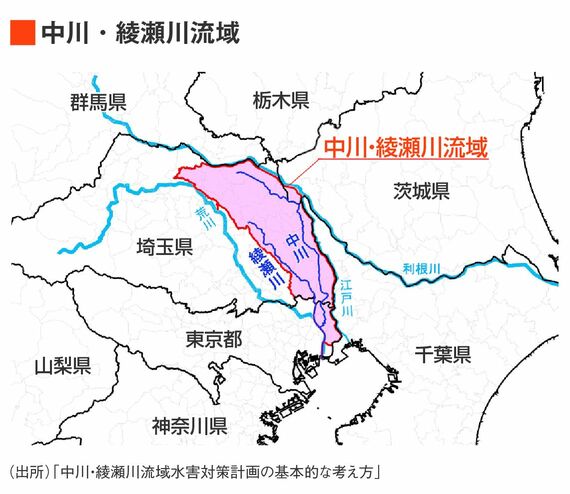

八潮市は中川・綾瀬川流域に位置している。この2つの川は、お盆の底のような平地を流れている。流域内には標高10メートル以下の地区が多く、洪水になると河川水位が堤内地(堤防によって洪水から守られている区域)より高くなる。そのため、流域内に水がたまりやすいという特性があり、昔から浸水被害が繰り返し発生した。

この流域では、昭和30年代から急速に市街地化が進んだ。市街地化が進む前は田んぼやため池が雨水をためる役割を果たしていたが、市街地化によって地表が建物や舗装で覆われると雨水が地中に浸透しにくくなり、降雨の半分以上が地表面から下水道や雨水管に流れ込み、内水氾濫(都市型水害)が発生しやすくなる。

中川・綾瀬川流域水害対策協議会がまとめた「中川・綾瀬川流域水害対策計画の基本的な考え方」によると、1985年以降、同流域では25回の洪水が発生しており、標高の低い下流部の浸水頻度が高くなっている。浸水想定区域は約210平方キロメートル、浸水想定区域の人口は約180万人、想定被害額は約26兆円と試算されている。

「浸水から街を守る」機能が低下

流域では、河道の整備、三郷放水路、綾瀬川放水路、首都圏外郭放水路などの治水事業のほか、雨水貯留浸透施設や農地の保全など、水害に強い街づくりを進めている。それでも浸水被害は続いており、直近では2023年6月2日の大雨と台風2号の影響で、埼玉県内に広範な被害が発生。とくに八潮市を含む南東部地域では、内水氾濫による浸水被害が顕著だった。

今回の事故によって下水管や雨水管が損傷しているとみられ、「浸水から街を守る」機能が低下しており、ゲリラ豪雨が頻発すれば被害はさらに大きくなりかねない。

(後編に続く)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら