SBI新生銀行、早すぎる「再上場」に渦巻く思惑 金利あるうちに再上場?問われる成長戦略

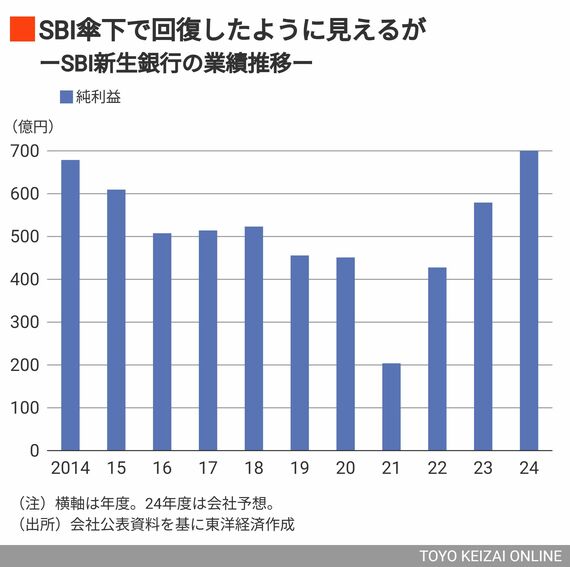

では、再上場時のSBI新生銀行にはどれほどの価格がつくのだろうか。下図は同行の純利益の推移だ。SBIグループ入りした2021年以降、業績が急回復しているように見えるが、実はカラクリがある。

業績の底である2021年度は、海外の金利上昇で含み損を抱えた外国債券を売却し、100億円以上の売却損を計上した。いわば一過性の損失だ。2024年度は純利益700億円を見込むが、子会社清算などの特別利益約200億円が乗っている。

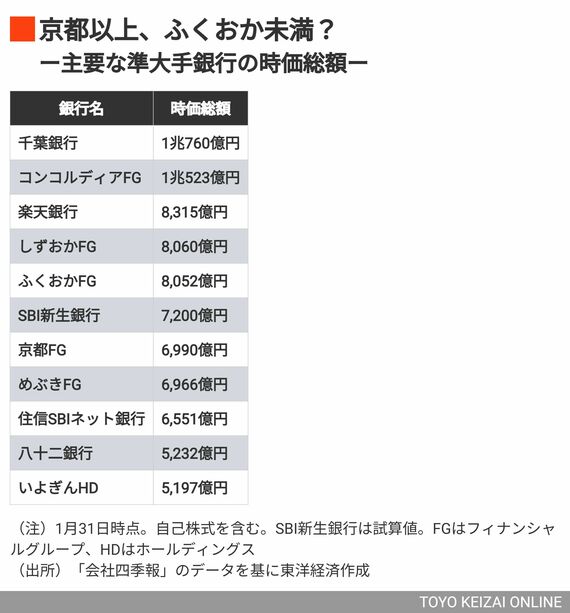

特殊要因を除いたSBI新生銀行の純利益の実力値は500億~600億円とみられ、非上場前と比べても大きくは変わっていない。600億円と仮定すると、PERが12倍なら時価総額は7200億円。市場からの評価は大手地方銀行並みとなる。

重い預金調達費用

悲願の再上場を果たした後、問われるのは成長の持続力だ。金利上昇の恩恵をどこまで取り込めるかが意識されるが、気がかりな点が2つある。

1つは預金調達費用の重さだ。SBI新生銀行は高金利で預金を集めており、同行の預金調達利回りは2024年4~9月期で0.43%と、ほかの大手行の2倍だ。日本銀行による1月下旬の追加利上げを受け、3月からは普通預金金利を0.21%、優遇顧客なら0.4%に引き上げる。1年物で0.85%をつけている定期預金金利も、今後引き上げる公算が大きい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら