JR各社またぐ「直通列車」はどのくらい減ったのか 50年間の時刻表で見えた新幹線と在来線の違い

2015年3月、長野―金沢間の北陸新幹線が開業したことによって始まったJR東日本とJR西日本の直通運転、2016年3月、新青森―新函館北斗間の北海道新幹線が開業したことによって始まったJR東日本とJR北海道の直通運転は、本数に大きな増減はないが、在来線時代の直通運転の特急の本数と比較すると、ほぼ変わらない数字といえるだろう。

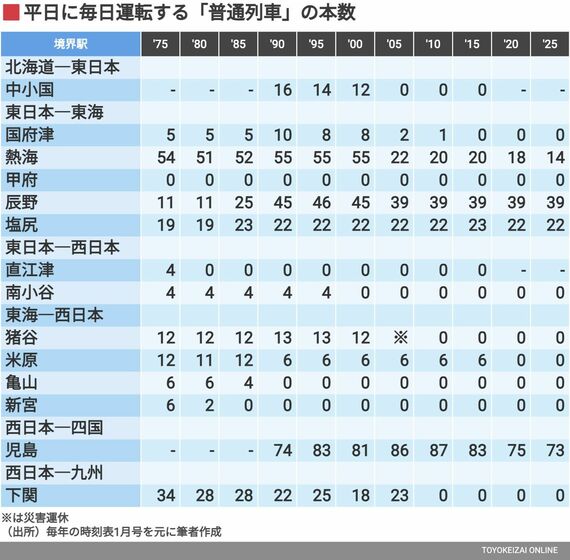

普通・快速列車の本数を調べたデータがこちらだ。

国鉄末期の1985年とJR初期の1990年を比較すると、特急・急行同様、青函トンネル、瀬戸大橋効果で直通列車が増加。さらに国府津駅を通って東海道本線―御殿場線を直通する列車、辰野駅を通って中央本線と飯田線を直通する列車が増えていた。関門トンネルを通って本州と九州を直通する列車や、亀山を通って関西本線を東西に行く列車などは減ったものの、全体的に直通列車は増えているといえる数字だ。

JRになった後の数字を追うと、直通運転を休止したのは、新幹線開業が要因の津軽海峡区間を除くと、国府津を通るJR東日本とJR東海の直通列車、南小谷を通るJR東日本とJR西日本の直通列車、猪谷を通るJR東海とJR西日本の直通列車、米原を通るJR東海とJR西日本の直通列車、下関を通るJR西日本とJR九州の直通列車となっている。また、大幅に本数が減ったのは熱海を通るJR東日本とJR東海の直通列車だった。

車両の制約で直通運転を休止する例も

南小谷を通るJR東日本とJR西日本の直通列車の場合、JR東日本の区間が電化されているのに対しJR西日本の区間は非電化となっていることから、直通列車を走らせるためにはディーゼルカーを使用しなければならない。また、下関を通るJR西日本とJR九州の直通列車も関門トンネルの九州側の出口のところに直流の電気を流す区間と交流の電気を流す区間の境目があるため、直流電気と交流電気、両方の電力で走ることが可能な車両を使わなければならない。そんな車両の制約があることから直通運転を休止するのは致し方ないことだ。

そのことや、JR化直後の直通運転の本数を考慮すると、直通運転が「減った」区間は、国府津を通るJR東日本とJR東海の直通列車、猪谷を通るJR東海とJR西日本の直通列車、熱海を通るJR東日本とJR東海の直通列車ぐらいだ。

新幹線、特急、普通・快速を合わせた現在の各社間の直通列車の運転本数は530本。1990年の本数は586本。削減本数は1割に満たないが、筆者が大幅に減ったと感じたのは、普通列車の直通運転が減った3区間のうち2区間が関東エリアで、JR化直後には「さくら」「はやぶさ」「富士」など夜行列車が10往復以上走っていたのに対し現在は1往復となってしまったことが大きな要因と思われる。

直通運転が増えた新幹線は削減された夜行列車と比べて乗車できる人数が圧倒的に多いので、直通運転される列車は少し減ったが、直通運転列車の輸送力は現在のほうが大幅に上といえるだろう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら