JR各社またぐ「直通列車」はどのくらい減ったのか 50年間の時刻表で見えた新幹線と在来線の違い

調べたのは1975、1980……2020、2025年と、1975年以降5年ごとの時刻表である。「新幹線」、「特急・急行」、「普通・快速」の3ジャンルに分け、平日に毎日運転されている列車を調査した。なお境目の駅で、特急→普通に変更する列車などはすべて上の格付けとなる種別としてカウントした。調査の際、本数は何度か確認しているが、手計算でカウントしたものなので「こんなふうに変化しているのか」程度の感じで読み流していただけたらありがたい。

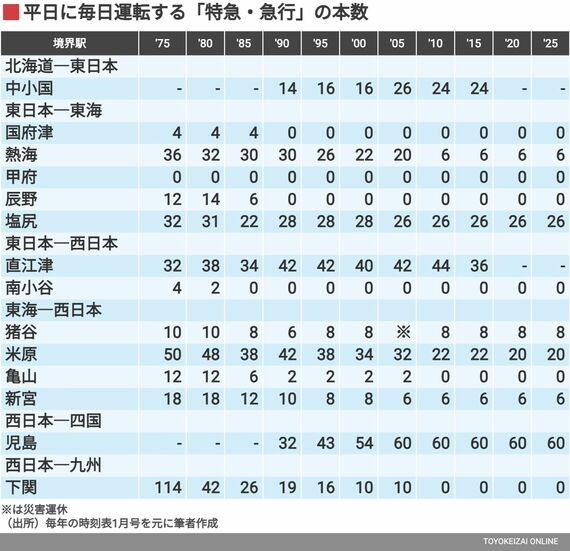

まずは特急・急行列車から。1975年からの数値の変動はこちら。

現在運行されている2社以上にまたがる特急列車は、特急踊り子(東京―修善寺間)4本、寝台特急サンライズ出雲・瀬戸(東京―出雲市・高松間)2本、特急しらさぎ(名古屋―敦賀間)18本、特急しなの(名古屋―長野間)26本、特急ひだ(名古屋―富山間)8本、特急南紀(名古屋―紀伊勝浦間)6本、特急しおかぜ(岡山―伊予西条・松山間)30本、特急南風(岡山―高知間)24本、特急南風・うずしお(岡山―高知・徳島間)4本。国鉄時代の1975年は、本州と九州を直通する列車が1日に114本も運転され、東京から静岡方面の直通列車も現在の6倍の本数があったことを考えると寂しい数字だ。

だが、分割民営化直前の1985年1月号と直後の1990年1月号を比較すると、青函トンネルや瀬戸大橋の開業で直通運転の特急が増加。ほかの区間でも、富山方面から新潟方面へ向かう特急、名古屋方面から長野方面へ向かう特急の運転本数も増え、各社間の直通運転が活性化している。

新幹線の「境界またぎ」は増加

1990年以降の数字を見ていくと、大きく数が減っているのは、中小国を通るJR東日本とJR北海道の直通列車、熱海を通るJR東日本とJR東海の直通列車、直江津を通るJR東日本とJR西日本の直通列車、米原を通るJR東海とJR西日本の直通列車、下関を通るJR西日本とJR九州の直通列車となっている。

これらの列車が減った要因はハッキリしている。新幹線の開業と高速化だ。九州新幹線、北陸新幹線の開業による在来線特急から新幹線へのシフト、長距離の利用客が夜行列車から新幹線へシフトしたことで各社間を直通する特急・急行列車が激減した。

では、その新幹線の直通本数はどうなっているのか。

新幹線が東京―岡山間しか開業していなかった1975年1月号の時刻表を見ると、新幹線の本数は今よりもかなり少なめ。その後博多まで延伸されると一気に本数が増えるが、飛行機と利用者獲得を競る時代となると本数が微減。その後「のぞみ」の登場などでスピードアップが図られると直通本数は再び増加した。

九州新幹線の開業で新大阪―鹿児島中央間で直通運転が始まったことで、東海道新幹線と山陽新幹線の直通運転が少し減るものの、山陽新幹線と九州新幹線の直通運転が増え、東京―新大阪―博多―鹿児島中央の間の各社間の乗り入れは両区間合わせて182本と乗り入れが盛んになっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら